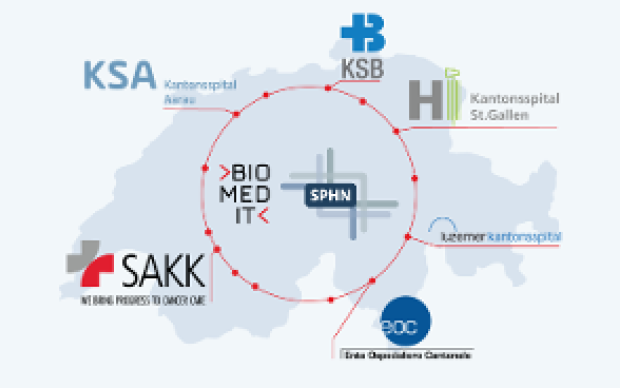

Gesundheitsdaten von Patienten werden in Schweizer Spitälern in der Regel auf vielfältige Weise generiert und gespeichert. Das Ziel der Initiative Swiss Personalized Health Network (SPHN) ist es, diese Daten für biomedizinische Forscher zugänglich und nutzbar zu machen. Um von fragmentierten, heterogenen Daten zu einem harmonisierten Pool hochwertiger Gesundheitsinformationen zu gelangen, müssen eine Reihe gemeinsamer Standards und Prozesse entwickelt und eingeführt werden, die von der IT-Infrastruktur bis hin zu Datenontologien reichen. Zu diesem Zweck wurden landesweite Expertengruppen unter der Koordination der SIB-Gruppe „Personalized Health Informatics“ (PHI) gebildet. Erfahren Sie im Folgenden, wie diese arbeiten.

In der Rolle des Dirigenten: die PHI-Gruppe bei SIB

Die PHI-Gruppe ist sowohl für das BioMedIT-Projekt als auch für das SPHN Data Coordination Centrezuständig . Eine ihrer Aufgaben besteht daher darin, die Aktivitäten der Arbeitsgruppen zu koordinieren und durch eine kontinuierliche Lückenanalyse sicherzustellen, dass sie den aktuellen und zukünftigen Bedarf an Forschungsinfrastrukturen abdecken. Sie unterhält auch enge Beziehungen auf internationaler Ebene zu anderen nationalen oder breit angelegten Dateninfrastrukturinitiativen (z. B. ELIXIR, GA4GH), um zu vermeiden, dass das Rad neu erfunden wird, wenn für eine bestimmte Herausforderung bereits eine Lösung existiert, die an die Bedürfnisse der Schweiz angepasst werden kann.

Interoperabilität: eine Voraussetzung für den Datenaustausch

Der Zugang zu Daten von Patienten, deren Einwilligung vorliegt, aus einem einzelnen Krankenhaus im Rahmen eines einmaligen Forschungsprojekts ist eine Sache. Forscher in die Lage zu versetzen, sicher auf die Fülle von Patientendaten aus allen Schweizer Spitälern zuzugreifen, ist eine ganz andere. «Um die landesweite Interoperabilität biomedizinischer Daten zu gewährleisten, müssen wir eine Vielzahl technischer und semantischer Herausforderungen bewältigen, die von der Vereinbarung gemeinsamer Datenstandards bis zum Aufbau einer föderierten, sicheren IT-Infrastruktur reichen», erklärt Sabine Österle, wissenschaftliche Projektleiterin bei PHI. „Diese Veränderungen langfristig durchzusetzen, ist eine enorme Herausforderung. Es ist entscheidend, dass sie den Bedürfnissen der Forscher entsprechen – beispielsweise hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit und Zugang oder geringem Verwaltungsaufwand. Genauso wichtig ist es jedoch, dass sie den Anforderungen an die IT-Sicherheit sowie ethischen und rechtlichen Vorgaben entsprechen und dass ihre Umsetzung für die Krankenhäuser praktikabel bleibt.“

Festlegung realistischer Leitprinzipien in engem Dialog mit der Forschung

Um diese Herausforderungen anzugehen, richtet die PHI-Gruppe am SIB Expertenarbeitsgruppenein und koordiniert diese. Mit dem Ziel, pragmatische und langfristige «Best-Practice-Toolboxen» zu entwickeln, die alle wichtigen Dimensionen der Interoperabilität im SPHN abdecken, arbeiten sie eng mit vom SPHN finanzierten Projekten – den «Driver-Projekten» – zusammen , um eine enge Abstimmung mit den Bedürfnissen der Forschenden sicherzustellen. Die Driver-Projekte, die konkrete Fälle der Verwendung von Patientendaten in der Forschung darstellen, werden ebenfalls vom SPHN finanziert, um sicherzustellen, dass sie durch einen sehr engen Dialog und Austausch mit den Arbeitsgruppen als Beta-Tester fungieren.

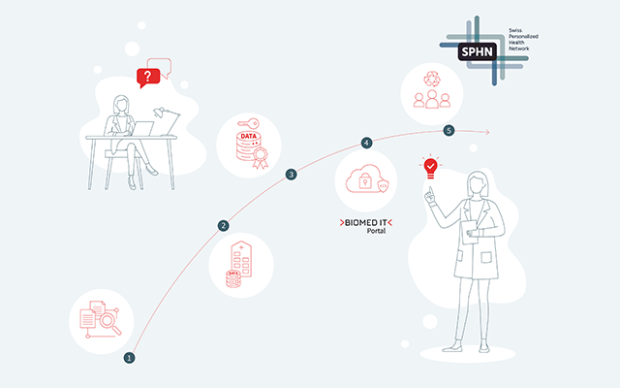

Der für den Austausch klinischer Daten innerhalb des SPHN vorgesehene Prozess

Zunächst werden innerhalb jedes Krankenhauses alle für die Forschung relevanten klinischen Daten aus den Primärsystemen extrahiert und in neu errichtete, dedizierte IT-Infrastrukturlösungen integriert. Ein harmonisierter Datenkatalog, der von HospIT für jedes Universitätsklinikum eingerichtet wird, dokumentiert die für weitere Forschungszwecke verfügbaren Daten. Sobald ein Forscher Daten gemäß den derzeit von HospIT festgelegten Regeln und Verfahren anfordert, werden die angeforderten Daten auf einheitliche Weise anonymisiert (pseudonymisiert/verschlüsselt) und mit einer Forschungs-ID versehen. Anschließend werden die Daten in ein gemeinsames Lieferformat umgewandelt, das ebenfalls von HospIT festgelegt wird und die Übertragung verschiedener Datentypen, von einfachen Variablen bis hin zu großen Bildern, ermöglicht. Mit Hilfe des von der BioMedIT-Interoperabilitäts-Arbeitsgruppe entwickelten Verschlüsselungs- und Übertragungstools werden die Daten in verschlüsselter Form vom Krankenhaus an die BioMedIT-Knotenpunkte gesendet. Übereine zentrale Portalschnittstelle erhalten die Forscher Zugang zu Rechenressourcen und projektspezifischen Daten.

Ein mehrstufiger Ansatz, von der Semantik klinischer Daten bis zur IT-Infrastruktur

Wie arbeiten diese fünf nationalen Arbeitsgruppen? Sie konzentrieren sich jeweils auf einen anderen Aspekt der Interoperabilität und bringen die führenden Schweizer Experten aus dem jeweiligen Bereich zusammen.

Konkret befasst sich die Arbeitsgruppe „Semantische Interoperabilität klinischer Daten ” mit der Frage des Datenformats und der Semantik. „Die Herausforderung besteht darin, zwei Welten zu verbinden: die Welt des Gesundheitswesens und die Welt der Forschung. Erstere produziert große Mengen heterogener Daten: Texte aus medizinischen Berichten, Zahlen aus Laborergebnissen, Bilder usw. Damit die Forschungsgemeinschaft davon profitieren kann, geht es darum, vom Transport von Daten zum Transport der Interpretierbarkeit von Daten überzugehen und so Bedeutung zu vermitteln. Von der Art des verwendeten Analysegeräts oder Kits bis hin zu den Eigenschaften der analysierten Probe sind alle diese Informationen erforderlich, um die Ergebnisse richtig zu interpretieren – ganz zu schweigen vom klinischen Kontext der Patienten“, erklärt Christian Lovis, Leiter der Abteilung für Medizinische Informationswissenschaften der Universitätskliniken Genf (HUG) und Vorsitzender der Gruppe, in der Medizintechnik- und Informatikspezialisten aus den wichtigsten Gesundheitseinrichtungen der Schweiz zusammenkommen. Nachdem die Gruppe gemeinsam mit den Driver-Projekten die für ihre Arbeit wesentlichen klinischen Variablen ermittelt hat, schlägt sie geeignete Standards und Definitionen in Form von SPHN-Datensätzen vor. Diese werden der gesamten Community zur Verfügung gestellt. «Anstatt neue Standards zu schaffen und vorzuschreiben, stützen wir uns bei unserem Ansatz stark auf die Identifizierung der am besten geeigneten Standards und Formate aus bestehenden (inter)nationalen Initiativen.» Um die IT-Infrastruktur der Spitäler für den Datenaustausch zu entwickeln, umfasst die Arbeitsgruppe Spital-IT (HospIT) IT- und Wissensmanagement-Experten aus den fünf Schweizer Universitätsspitäler. „Wir konzentrieren uns auf technische Lösungen und Standards, die für die Harmonisierung und den Ausbau der schweizweiten IT-Infrastruktur notwendig sind“, erklärt Cornelia Kruschel Weber, Vorsitzende der Arbeitsgruppe und Leiterin des Portfolio- und Projektmanagements am Forschungsdatenservicezentrum des Universitätsspitals Zürich. Ein wichtiges Ziel der Gruppe ist es daher, den Transfer von Daten aus den Spitälern zu den Forschenden über BioMedIT – die dezentrale und sichere IT-Infrastruktur – auf harmonisierte Weise zu ermöglichen. Dazu müssen Regeln und Formate definiert werden (siehe Kasten).

Damit kommen wir zur dritten Arbeitsgruppe, BioMedIT Interoperability, die sich aus IT- und Computerspezialisten zusammensetzt, die nach Möglichkeiten suchen, Daten innerhalb des SPHN-Netzwerks auszutauschen und zu analysieren (siehe Kasten). „Unser Ziel ist es, eine sichere und geschützte IT-Umgebung bereitzustellen, die die strengen gesetzlichen Anforderungen für die Verwendung von Patientendaten erfüllt“, sagt Kevin Sayers von der SIB, Vorsitzender der Arbeitsgruppe. «So können sich die Forschenden voll und ganz auf ihre wissenschaftliche Arbeit konzentrieren.» BioMedIT wird derzeit auf mehreren Rechenknoten in der ganzen Schweiz aufgebaut. «Wir entwickeln auch die zugrunde liegende Infrastruktur, um die Ausführung von Workflows über die BioMedIT-Knoten hinweg zu ermöglichen, und arbeiten mit dem Swiss Data Science Centre (SDSC) zusammen, um die offene Datenplattform RENKU mit Anwendungsfällen aus der biomedizinischen Analyse zu testen», erklärt Sayers.

Die Aktivitäten zweier weiterer Arbeitsgruppen laufen ebenfalls auf Hochtouren: Die erste ist die Arbeitsgruppe BioMedIT Security, die einheitliche Sicherheitsmassnahmen für die IT-Infrastruktur von BioMedIT erarbeiten soll. Die zweite ist die Arbeitsgruppe Bioinformatik und Datenanalyse, die Anwendungsfälle und Empfehlungen zu Bioinformatik und Datenanalyse liefern soll.

«Wir befinden uns wirklich an einem historischen Wendepunkt», fasst Katrin Crameri, Direktorin der PHI-Gruppe bei SIB, zusammen. «Dank der enormen gemeinsamen Anstrengungen arbeiten Schweizer Gesundheitseinrichtungen und Technologieanbieter gemeinsam an der Schaffung – und Einigung auf – gemeinsamer Standards und Verfahren, die für die datengesteuerte Medizin von unschätzbarem Wert sein werden.»