Eine personalisierte Gesundheitsversorgung braucht ein solides Fundament: Die Interoperabilität biomedizinischer Informationen und der Aufbau einer nationalen Infrastruktur bilden dieses Fundament. Mit dieser Überzeugung hat Katrin Crameri am 1. März die Leitung der Personalized Health Informatics Group (PHI) der SIB von Torsten Schwede übernommen, der zum Vizepräsidenten für Forschung an der Universität Basel ernannt wurde. Anlässlich dieses Führungswechsels sprachen Torsten und Katrin über ihre Vision für die Aufgabe der Gruppe und ihre gemeinsame langjährige Leidenschaft, datengestützte Medizin in der Schweiz Wirklichkeit werden zu lassen.

Katrin Crameri ist Molekularbiologin mit einem Doktrat in Neurowissenschaften und einem Master in Public Health. 2007 verliess sie das Labor und wurde Leiterin der Abteilung Wissenschaft und Forschung der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW). Seit 2015 leitet sie das Zentrum für Analysen, Strategien und Konzepte der Abteilung Biomedizin des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Dort war Katrin für das Thema datengetriebene Medizin im BAG verantwortlich und vertrat das BAG im Nationalen Steuerungsgremium (NSG) der Initiative Swiss Personalized Health Network (SPHN).

Torsten Schwede ist Professor für strukturelle Bioinformatik an der Universität Basel und seit 2002 Gruppenleiter am SIB Swiss Institute of Bioinformatics, wo er das SWISS-MODEL-Team leitet. Als Leiter von sciCORE koordiniert er die BioMedIT-Bewerbung für die Schweizerische Roadmap für Forschungsinfrastrukturen. Er ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Expertenrats (WER) der SPHN-Initiative und hat in den letzten drei Jahren die Personalized Health Informatics Group in Basel aufgebaut, wo er das Datenkoordinationszentrum und das BioMedIT-Projekt leitet. Im August 2018 wurde Torsten zum Vizepräsidenten für Forschung an der Universität Basel ernannt. Als Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der SPHN wird er weiterhin für die SPHN tätig sein und als Gast am nationalen Lenkungsausschuss der SPHN teilnehmen.

Warum hat die Schweizer Regierung beschlossen, in die Entwicklung personalisierter Gesundheitsdienste zu investieren?

T.S.: Neue Technologien stehen kurz davor, das Gesundheitswesen und die Medizin grundlegend zu verändern, beispielsweise in den Bereichen Genetik und Genomik, Bildgebung, tragbare Messgeräte und Datenanalyse. Es sind daher konkrete Anstrengungen erforderlich, um die Fülle der durch wissenschaftliche Forschung gewonnenen Daten in die medizinische Praxis und in innovative Behandlungen zum Wohle des Einzelnen umzusetzen. In der Schweiz, die durch ein föderalistisches und dezentralisiertes Gesundheitssystem gekennzeichnet ist, müssen diese Anstrengungen mit einer landesweiten Harmonisierung der Gesundheitsdateninfrastrukturen, wie Technologieplattformen und Datenlager, einhergehen.

K.C.: Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) hat daher den Bedarf für eine nationale Initiative zur Förderung von Forschung und Innovation und zur Stärkung der Position der Schweiz in der biomedizinischen Forschung erkannt. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat die Initiative daraufhin befürwortet und mitveranlasst. Es geht darum, den technischen Fortschritt und das gewonnene Wissen zeitnah den Patienten zugutekommen zu lassen. Aus diesem Grund hat der Bundesrat beschlossen, in die Initiative «Swiss Personalized Health Network» (SPHN) zu investieren.

Katrin, Sie kommen vom BAG und leiten die Gruppe, die für die technische Umsetzung der Initiative zuständig ist. Wie sehen Sie die SPHN und die Aufgabe Ihrer Gruppe in diesem Zusammenhang?

K.C.: Ich kenne die SPHN-Initiative seit ihrer Gründung im Jahr 2015 und war von Anfang an begeistert davon.

Alle Entscheidungsträger an einen Tisch zu bringen, ermöglicht Diskussionen, Kooperationen, Konsensfindung und damit Fortschritte – zum Wohle der Gesellschaft. Die kantonalen Universitäten, die Eidgenössischen Technischen Hochschulen und alle universitären Spitäler und Forschungsförderungsorganisationen bringen ihr Know-how, ihre Erfahrung und ihr Engagement in die Gremien und Arbeitsgruppendes SPHNein , wodurch diese Zusammenarbeit in der Schweiz eine bisher beispiellose Dimension erreicht.

Wie Torsten bereits erwähnt hat, verändern digitale Technologien den Gesundheitssektor, und Krankenhäuser investieren viel Geld in die IT-Infrastruktur. Angesichts der geringen Größe unseres Landes und seiner dezentralen Struktur ist es nur sinnvoll, diese Entwicklungen zu bündeln, um im Einklang mit internationalen Bestrebungen und Anforderungeneine landesweite Interoperabilität zu erreichen .

Ich bin stolz darauf, die Leitung der Gruppe zu übernehmen, die diese Bemühungen in der Schweiz koordiniert, und unsere Mission ist klar: Durch das gebündelte Know-how und die Expertise aller SPHN-Mitwirkenden werden wir Spitzenleistungen erzielen und durch Konsens die Nachhaltigkeit aller Entscheidungen und Massnahmen sicherstellen. Das Netzwerk, das wir aufbauen, um die personalisierte Gesundheitsforschung zu stärken, wird Bestand haben.

Ein Blick auf das Ökosystem SPHN

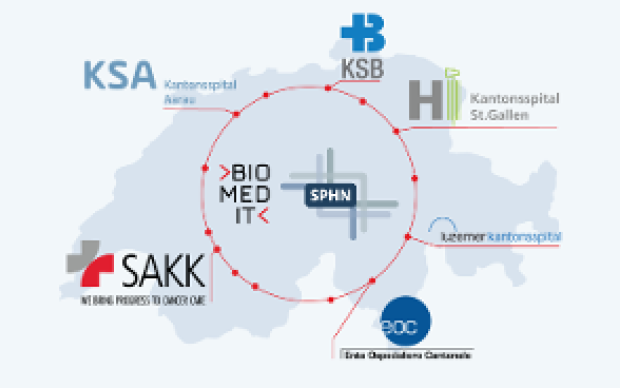

SPHN ist die Initiative des Bundes, mit der die Schweiz an die Spitze der personalisierten Gesundheitsforschung gebracht werden soll. Im Jahr 2016 wurde die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) beauftragt, die Organisationsstruktur der SPHN zu entwickeln und zu verwalten, während die SIB für die Umsetzung der technischen und datenbezogenen Interoperabilitätsaspekte der SPHN verantwortlich ist. Zur Erfüllung dieses Auftrags wurde die Gruppe «Personalized Health Informatics» (PHI) ins Leben gerufen.

Die Schweizer Regierung hat für den Zeitraum 2017–2020 insgesamt 68 Millionen Franken für das SPHNbereitgestellt, von denen 50 Millionen unter der Verantwortung des Nationalen Lenkungsausschusses (NSB) und der SAMW stehen, während der Rest für das BioMedIT-Projekt unter der Verantwortung der SIB vorgesehen ist . Die SPHN-Mittel, die unter der Verantwortung der NSB stehen, werden zur Unterstützung a) von Projekten, die im Rahmen von Ausschreibungen ausgewählt wurden, und b) von Arbeiten in den fünf Universitätsspitäler zum Aufbau kompatibler Datenmanagementsysteme, die den Austausch von Patientendaten mit Einwilligung der Patienten entsprechend den Projektanforderungen ermöglichen, bereitgestellt.

Zurück zu Ihrer neuen Aufgabe als Leiter der SIB-Gruppe „Personalized Health Informatics“: Was sind die konkreten Aufgaben Ihrer Gruppe?

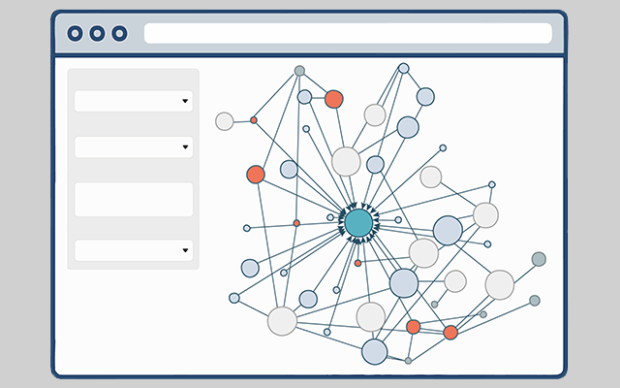

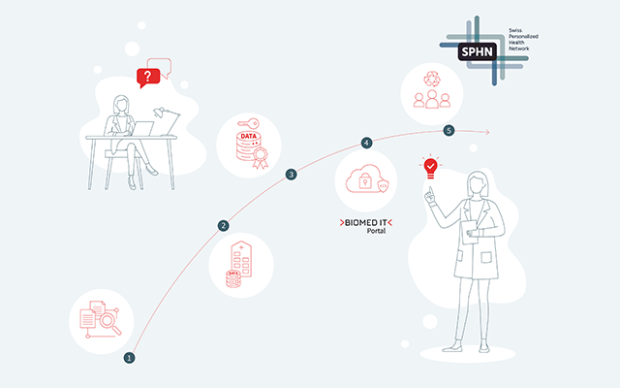

K.C.: Die PHI-Gruppe hat zwei Hauptaufgaben. Die erste ist das Projekt BioMedIT, ein Projekt, das dem SIB vom SBFI übertragen wurde und das darauf abzielt, ein Netzwerk sicherer IT-Infrastruktureinrichtungen an Schweizer Universitäten und am SIB aufzubauen. Dieses nationale Netzwerk wird Forschenden in der ganzen Schweiz eine sichere Rechenumgebung bieten, in der vertrauliche Daten, z. B. von Patienten der Schweizer Universitätskliniken oder internationalen Konsortien, unter Wahrung des Datenschutzes verarbeitet werden können.

Die zweite wichtige Aufgabe der Gruppe besteht darin, als Data Coordination Centre (DCC) des SPHN zu fungieren. Das DCC konzentriert sich auf die Umsetzung landesweiter Standards für Datensemantik und Austauschmechanismen, die im aktuellen Schweizer Gesundheitswesen verwendet werden. Dies ist unerlässlich, um die Informationen fach- und ortsübergreifend verständlich zu machen und Forschern die Verarbeitung und Interpretation zu ermöglichen. Damit sind jedoch auch erhebliche Herausforderungen in den Bereichen Bioinformatik und IT-Infrastruktur verbunden.

Um unsere Aufgaben zu erfüllen, betreibt die PHI-Gruppe neben der Koordination der BioMedIT-Knotenpunkte fünf Arbeitsgruppen, die die von der SPHN geförderten Projekte strategisch beraten und operativ unterstützen . Jede Arbeitsgruppe besteht aus Experten der jeweiligen Fachgebiete und ist für einen Kernbereich zuständig. Gemeinsam bieten sie der nationalen Initiative umfassende Beratung und arbeiten eng mit den SPHN-Forschungsprojekten zusammen.

Zum Schluss, Torsten, da Sie nun den Staffelstab an Katrin weitergeben, wie sehen Sie die bisher zurückgelegte Reise und was kommt als Nächstes?

T.S.: Jeder Anfang hat seine Herausforderungen, und laut Bill Gates überschätzen wir in der Regel, was wir in einem Jahr erreichen können, und unterschätzen, was wir in zehn Jahren erreichen können. Es war entscheidend, eine solide Grundlage für die beiden Aufgabenbereiche der Gruppe zu schaffen. Es ist uns gelungen, wichtige Experten aus bedeutenden Forschungseinrichtungen und allen Universitätskliniken für eine landesweite Zusammenarbeit zu gewinnen, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgen: die Schaffung der Voraussetzungen für die Entwicklung einer personalisierten Gesundheitsversorgung in der Schweiz. Das ist bereits eine grosse Leistung.

Parallel zur Lancierung der Arbeitsgruppen, die unsere Fortschritte in wichtigen technischen Bereichen (semantische und technische Interoperabilität, IT-Sicherheit, Bioinformatik-Analytik und Spital-IT) steuern, unterstützen die IT-Kompetenzzentren des BioMedIT-Netzwerks laufende Forschungsprojekte im Tagesgeschäft und bauen gleichzeitig neue harmonisierte Infrastrukturen auf.

Eine der grossen Herausforderungen für ein komplexes Unternehmen wie das SPHN ist die interne Kommunikation und Koordination zwischen den Akteuren. Zu diesem Zweck hat die PHI-Gruppe die «DCC-Seminar- und Trainingsreihe» als Best-Practice-Repository und Plattform für den Wissensaustausch für die SPHN-Communityins Leben gerufen.

Zwei Jahre nach Beginn des Mandats sind wir auf einem guten Weg und haben durch eine funktionale Führungsstruktur und ein engagiertes Netzwerk von Experten, Forschern und Mitwirkenden Kooperationen aufgebaut. Das fantastische Team im SPHN-Managementbüro in Bern und die PHI-Gruppe in Basel haben ebenfalls dazu beigetragen, dass dies möglich wurde: Alle arbeiten sehr hart daran, die unterschiedlichen Ansichten innerhalb unseres Netzwerks zu einer gemeinsamen Vision für SPHN zusammenzuführen.

Das Fundament ist gelegt, die Bauarbeiten haben begonnen – und ich übergebe die Leitung der Gruppe an jemanden, der von Anfang an an diese Sache geglaubt und seine Fähigkeiten sowohl in der biomedizinischen Forschung als auch im Schweizer Gesundheitswesen unter Beweis gestellt hat.

K.C.: Torstens Beitrag zur Konzeption und Realisierung des SPHN war von grundlegender Bedeutung, und wir sind dankbar, dass er sich weiterhin in seiner Funktion als Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats des SPHN engagieren wird.