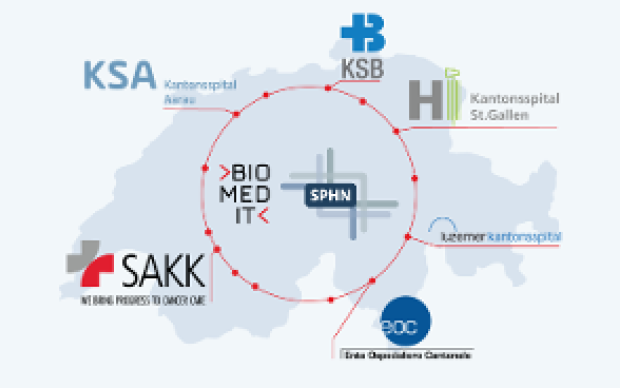

Les données de santé des patients sont généralement générées et stockées de multiples façons dans les hôpitaux suisses. L'initiative Swiss Personalized Health Network (SPHN) a pour objectif de rendre ces données accessibles et utiles aux chercheurs biomédicaux. Pour passer d'une fragmentation des données hétérogènes à un pool harmonisé d'informations de santé de qualité, il est nécessaire de développer et d'adopter une série de normes et de processus communs, allant de l'infrastructure informatique aux ontologies de données. Des groupes d'experts nationaux, coordonnés par le groupe Personalized Health Informatics (PHI) du SIB, ont été créés à cette fin : découvrez ci-dessous comment ils fonctionnent.

Dans le rôle du chef d'orchestre : le groupe PHI au SIB

Le groupe PHI est responsable à la fois du projet BioMedIT et du Data Coordination Centre du SPHN. L'une de ses missions consiste donc à orchestrer les activités des groupes de travail et à s'assurer qu'ils couvrent les besoins actuels et futurs en matière d'infrastructures de recherche, grâce à une analyse continue des lacunes. Il entretient également des liens étroits au niveau international avec d'autres initiatives nationales ou internationales en matière d'infrastructures de données (par exemple ELIXIR, GA4GH) afin d'éviter de réinventer la roue si une solution à un défi particulier existe déjà et peut être adaptée aux besoins suisses.

Interopérabilité : une condition préalable à l'échange de données

Obtenir l'accès aux données consenties des patients d'un seul hôpital dans le cadre d'un projet de recherche ponctuel est une chose. Permettre aux chercheurs d'accéder en toute sécurité à la richesse des données des patients provenant de tous les hôpitaux suisses en est une autre. « Pour garantir l'interopérabilité des données biomédicales à l'échelle nationale, nous devons relever divers défis techniques et sémantiques, allant de l'accord sur des normes communes en matière de données à la mise en place d'une infrastructure informatique fédérée et sécurisée », explique Sabine Österle, responsable scientifique de projets au PHI. « Faire adopter ces changements à long terme est un défi de taille. Il est essentiel qu'ils répondent aux besoins des chercheurs, tels que la facilité d'utilisation et d'accès ou la réduction de la charge administrative. Mais il est tout aussi essentiel qu'ils respectent les contraintes informatiques, éthiques et juridiques, et que leur mise en œuvre reste pratique pour les hôpitaux. »

Définir des principes directeurs réalistes, en étroite collaboration avec la recherche

Pour relever ces défis, le groupe PHI du SIB met en place et coordonne des groupes de travaild'experts . Dans le but de développer des « boîtes à outils » pragmatiques et durables regroupant les meilleures pratiques dans tous les domaines clés de l'interopérabilité au sein du SPHN, ils collaborent étroitement avec les projets financés par le SPHN – les « projetsmoteurs » – afin de garantir une adéquation parfaite avec les besoins des chercheurs. Représentant des cas concrets d'utilisation des données de patients dans la recherche, les projets pilotes sont également financés par le SPHN afin de garantir qu'ils servent de bêta-testeurs grâce à un dialogue et à des échanges très étroits avec les groupes de travail.

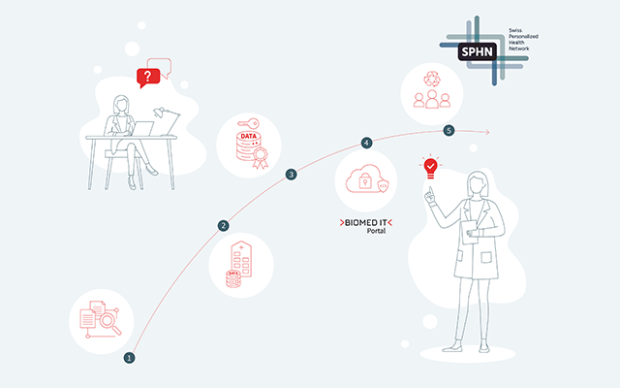

Le processus envisagé pour le partage des données cliniques au sein du SPHN

Tout d'abord, au sein de chaque hôpital, toutes les données cliniques pertinentes pour la recherche sont extraites des systèmes primaires et intégrées dans des solutions informatiques dédiées nouvellement mises en place. Un catalogue de données harmonisé, établi par HospIT pour chaque hôpital universitaire, répertorie les données disponibles à des fins de recherche. Lorsqu'un chercheur demande des données conformément aux règles et procédures actuellement définies par HospIT, les données demandées sont anonymisées (pseudonymisées/codées) de manière cohérente et se voient attribuer un identifiant de recherche. Ensuite, les données sont transformées dans un format de livraison commun – également à spécifier par HospIT – permettant le transfert de divers types de données, des variables simples aux images volumineuses. À l'aide de l'outil de cryptage et de transfert développé par le groupe de travail sur l'interopérabilité BioMedIT, les données sont envoyées, sous forme cryptée, de l'hôpital aux nœuds BioMedIT. Une interfacecentrale du portail permettra aux chercheurs d'accéder à la fois aux ressources informatiques et aux données spécifiques au projet.

Une approche à plusieurs niveaux, allant de la sémantique des données cliniques à l'infrastructure informatique

Comment fonctionnent ces cinq groupes de travail nationaux ? Chacun d'entre eux se concentre sur un aspect différent de l'interopérabilité et rassemble les principaux experts suisses dans chaque domaine.

Plus précisément, la question du format et de la sémantique des données est traitée par le groupe de travail « Interopérabilité sémantique des données cliniques ». « Le défi consiste à faire le pont entre deux mondes : celui des soins de santé et celui de la recherche. Le premier produit de grandes quantités de données hétérogènes : textes issus de rapports médicaux, chiffres issus de résultats de laboratoire, images, etc. Pour permettre à la communauté scientifique d'en tirer profit, l'objectif est donc de passer du transport des données au transport de l'interprétabilité des données, et donc de transmettre du sens. Du type d'analyseur ou de kit utilisé aux caractéristiques de l'échantillon analysé, toutes ces informations sont nécessaires pour interpréter correctement les résultats, sans parler du contexte clinique des patients », explique Christian Lovis, responsable de la division Sciences de l'information médicale des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et président du groupe, qui réunit des spécialistes en technologie médicale et en informatique issus des principales institutions de santé suisses. Après avoir identifié, en collaboration avec les projets pilotes, les variables cliniques qui seront essentielles pour leur travail, le groupe propose des normes et des définitions appropriées sous la forme de jeux de données SPHN. Celles-ci sont mises à la disposition de l'ensemble de la communauté. « Plutôt que de créer et d'imposer de nouvelles normes, notre approche consiste à identifier les normes et les formats les plus appropriés parmi les initiatives (inter)nationales existantes. » Afin de développer l'infrastructure informatique des hôpitaux qui permettra le partage des données, le groupe de travail HospIT (Hospital IT ) réunit des experts en informatique et en gestion des connaissances issus des cinq hôpitaux universitaires suisses. « Nous nous concentrons sur les solutions techniques et les normes nécessaires à l'harmonisation et au développement d'une infrastructure informatique à l'échelle nationale », explique Cornelia Kruschel Weber, présidente du groupe de travail et responsable de la gestion de portefeuille et de projet au Centre de services de données de recherche de l'Hôpital universitaire de Zurich. L'un des principaux objectifs du groupe est donc de permettre le transfert harmonisé des données des hôpitaux vers les chercheurs via BioMedIT, l'infrastructure informatique décentralisée et sécurisée. Cela implique de définir un ensemble de règles et de formats (voir encadré).

Cela nous amène au troisième groupe de travail, BioMedIT Interopérabilité, composé de spécialistes en informatique et en technologies de l'information qui étudient les moyens de partager et d'analyser les données au sein du réseau SPHN (voir encadré). « Notre objectif est de fournir un environnement informatique sécurisé et protégé qui réponde aux exigences légales strictes applicables à l'utilisation des données des patients », explique Kevin Sayers, du SIB, qui préside le groupe de travail. « Ainsi, les chercheurs peuvent se concentrer pleinement sur leurs recherches scientifiques. » BioMedIT est actuellement en cours de construction sur plusieurs nœuds informatiques à travers la Suisse. « Nous développons également l'infrastructure sous-jacente pour permettre l'exécution des flux de travail entre les nœuds BioMedIT et collaborons avec le Swiss Data Science Centre (SDSC) pour tester la plateforme de données ouvertes RENKU avec des cas d'utilisation dans le domaine de l'analyse biomédicale », explique Kevin Sayers.

Les activités de deux autres groupes de travail s'intensifient également : le premier est le groupe de travail BioMedIT Security, qui vise à concevoir des mesures de sécurité unifiées pour l'infrastructure informatique BioMedIT. Le second est le groupe de travail Bioinformatique et analyse des données, qui vise à fournir des cas d'utilisation et des recommandations sur la bioinformatique et l'analyse des données.

« Nous sommes vraiment à un moment historique », conclut Katrin Crameri, directrice du groupe PHI au SIB. « Grâce à un travail collectif considérable, les institutions de santé et les fournisseurs de technologies suisses collaborent à la création – et à l'adoption – de normes et de procédures communes, qui seront d'une immense valeur pour la médecine basée sur les données. »