Die personalisierte Gesundheitsforschung und daraus resultierende medizinische Innovationen florieren in der Schweiz dank einer starken nationalen Infrastruktur, dem Swiss Personalized Health Network (SPHN). Mit seinem neuen Mandat für den Zeitraum 2025–2028 ist das SPHN nun erfolgreich in seine nächste Phase eingetreten. In diesem Interview erklären Thomas Geiger, Geschäftsführer des SPHN von der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW), und Davide Chiarugi, Technischer Direktor des SIB, wie sie die Dienstleistungen für Forscher ausbauen wollen und warum das SPHN als Vorbild für das DigiSanté-Programm des Bundes gilt.

Über das Swiss Personalized Health Network (SPHN)

Die Interoperabilität von Patientendaten aus verschiedenen Krankenhäusern für Forschungszwecke ist äußerst komplex. Warum lohnt sich dieser Aufwand?

Davide Chiarugi: Klinische Daten mögen zunächst relativ unstrukturiert sein, aber sobald sie verarbeitet sind, liefern sie äußerst wertvolle, kontextreiche Informationen. Dies ermöglicht es Forschern, nicht nur Krankheiten besser zu verstehen, sondern auch die Bedingungen, unter denen sie auftreten. Studien, die auf Daten aus mehreren Krankenhäusern zurückgreifen, sind aussagekräftiger als solche, die nur auf Daten aus einer einzigen Einrichtung basieren. Und dank hochwertiger Gesundheitsdaten auf nationaler Ebene können wir beispielsweise Vorhersagen darüber treffen, wie gefährlich eine Infektionskrankheit werden könnte. Kurz gesagt: Großer Aufwand bringt erhebliche Vorteile.

Über das Swiss Personalized Health Network (SPHN)

Thomas Geiger: Routinemässige klinische Daten sind auch für die Weiterentwicklung der personalisierten Medizin mit künstlicher Intelligenz von entscheidender Bedeutung. Diese Modelle benötigen grosse Mengen an hochwertigen Daten. Die Förderung dieser Art von Forschung stärkt die Position der Schweiz als Forschungsstandort: Sie schafft das Verständnis und das Fachwissen, das für die Anwendung und Weiterentwicklung solcher Technologien erforderlich ist. So stellen wir sicher, dass wir unsere führende Rolle in diesem Bereich behaupten können.

Das SPHN unterstützt Forscher bereits mit juristischem, ethischem und technischem Fachwissen. Wie wollen Sie diese Dienstleistungen weiter ausbauen?

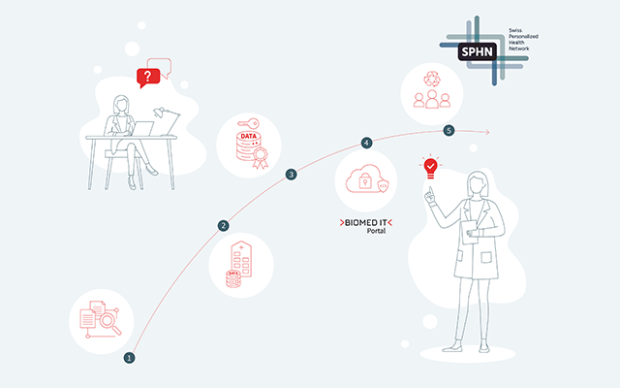

Chiarugi: Bislang haben wir uns stark auf den Aufbau der Infrastruktur, der Prozesse und der Regeln für den Zugriff auf die Daten konzentriert. Jetzt konsolidieren wir dieses Gerüst und positionieren uns deutlicher als Dienstleister für Forscher, Spitäler und Universitäten.

Geiger: Ein aktuelles Projekt ist eine Suchplattform, die anzeigt, welche Daten in welchem Spital verfügbar sind. So wird sichergestellt, dass die Daten, die wir in den letzten Jahren vorbereitet haben, von Forschern leicht gefunden werden können.

Bislang hat SPHN Forschungsprojekte direkt finanziert, was künftig nicht mehr der Fall sein wird. Welche Rolle werden Sie künftig bei der Unterstützung von Projekten übernehmen?

Chiarugi: Unsere Rolle ist vergleichbar mit der eines Staates, der ein Eisenbahnnetz aufgebaut hat: Der Staat finanziert die Gleise, aber wer mit dem Zug fahren will, muss eine Fahrkarte kaufen. Das SPHN hat die Dateninfrastruktur für die Forschung mit Schweizer Gesundheitsdaten aufgebaut und finanziert. Die Nutzung ist nun mit Kosten verbunden, beispielsweise für Wartung und Weiterentwicklung, die künftig durch Projekte gedeckt werden sollen.

Geiger: Eine engere Anbindung an die Europäische Union bietet ebenfalls eine grosse Chance. Die Schweiz könnte sich an Forschungsprogrammen wie Horizon Europe oder Digital Europe beteiligen, wo wir unser Fachwissen einbringen können, um Projekte zu unterstützen.

SPHN ist ein Bundesauftrag, der der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMS) übertragen und gemeinsam mit dem SIB umgesetzt wird. Wie hat sich diese Zusammenarbeit bewährt?

Geiger: Die beiden Organisationen ergänzen sich ideal. Bei SPHN profitieren wir vom starken Vertrauen, das Spitäler, Universitäten und die Bundesregierung in die SAMS als neutrale Instanz setzen. Eine ihrer Kernkompetenzen ist das Brückenbauen – ein grosser Vorteil bei der Vermittlung zwischen Partnern und der Entwicklung von Governance-Modellen, die Aufwand und Nutzen fair verteilen.

Chiarugi: Das SIB hingegen verfügt über ausgezeichnete internationale Verbindungen und bringt grosses Fachwissen in grenzüberschreitenden Forschungsprojekten mit. Es verfügt zudem über eine starke technische Basis und betreibt zahlreiche Plattformen für die Bioinformatikforschung. Dieses Know-how ist für unsere Arbeit von unschätzbarem Wert.

Auf einer Konferenz im vergangenen Herbst sagte Anne Lévy, Direktorin des Bundesamtes für Gesundheit, dass SPHN ein Vorbild für DigiSanté, das Gesundheitsdigitalisierungsprojekt der Bundesregierung, sei. Was kann DigiSanté von SPHN lernen?

Auf einer Konferenz im vergangenen Herbst sagte Anne Lévy, Direktorin des Bundesamtes für Gesundheit, dass das SPHN ein Vorbild für DigiSante, das Gesundheitsdigitalisierungsprojekt der Bundesregierung, sei. Was kann DigiSante vom SPHN lernen?

Geiger: Der Erfolg des SPHN ist das Ergebnis enormer Arbeit – nicht nur von uns, sondern auch von unseren Partnern. Von Anfang an haben wir einen Fokus auf nachhaltige Lösungen gelegt, was unzählige Diskussionen erforderte, um alle Beteiligten zu einem gemeinsamen Verständnis zu bringen. Wir haben gelernt, dass technische Hürden fast immer lösbar sind. Was wirklich zählt, ist die Governance – und vor allem die Bereitschaft der Institutionen, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten.

Chirarugi: Genau. SPHN hat gezeigt, dass „schwierig” nicht „unmöglich” bedeutet. Ich bin überzeugt, dass die Art von Forschung, die wir ermöglichen, für unser Gesundheitssystem nur an Bedeutung gewinnen wird.