Les soins de santé personnalisés nécessitent des bases solides, que constituent l'interopérabilité des informations biomédicales et la mise en place d'une infrastructure nationale. C'est avec cette conviction que Katrin Crameri a repris, le 1er mars, la direction du groupe Personalized Health Informatics (PHI) du SIB, succédant à Torsten Schwede, qui a été nommé vice-président chargé de la recherche à l'Université de Bâle. À l'occasion de ce changement de direction, Torsten et Katrin ont partagé leur vision de la mission du groupe et leur passion commune de longue date pour faire de la médecine basée sur les données une réalité en Suisse.

Katrin Crameri est biologiste moléculaire, titulaire d'un doctorat en neurosciences et d'un master en santé publique. En 2007, elle a quitté le laboratoire pour devenir responsable de la division Science et recherche de l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM). Depuis 2015, elle dirige le Centre d'analyse, de stratégie et de conception de la division Biomédecine de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Dans le cadre de cette fonction, Katrin était responsable du thème de la médecine basée sur les données au BOFSP et représentait le BOFSP au sein du comité de pilotage national (NSB) de l'initiative Swiss Personalized Health Network (SPHN).

Torsten Schwede est professeur de bioinformatique structurale à l'Université de Bâle et, depuis 2002, chef de groupe au SIB Institut Suisse de Bioinformatique, où il dirige l'équipe SWISS-MODEL. En tant que responsable de sciCORE, il a coordonné la candidature de BioMedIT au programme suisse d'allocation proactive de fonds pour les infrastructures de recherche. Il préside le Conseil scientifique (SEB) de l'initiative SPHN et a mis en place, au cours des trois dernières années, le groupe Personalized Health Informatics à Bâle, où il dirige le centre de coordination des données et le projet BioMedIT. En août 2018, Torsten a été nommé vice-président chargé de la recherche à l'Université de Bâle. En tant que président du Conseil scientifique de la SPHN, il restera engagé dans la SPHN et participera en tant qu'invité au Conseil national de direction de la SPHN.

Pourquoi le gouvernement suisse a-t-il décidé d'investir dans le développement de la santé personnalisée ?

T.S : Les nouvelles technologies sont sur le point de transformer fondamentalement les soins de santé et la médecine, dans les domaines de la génétique et de la génomique, de l'imagerie, des dispositifs de mesure portables et de l'analyse des données. Des efforts spécifiques sont donc nécessaires pour traduire la richesse des données produites par la recherche scientifique en pratique médicale et en traitements innovants au bénéfice des individus. En Suisse, caractérisée par un système de santé fédéral et décentralisé, ces efforts doivent s'accompagner d'une harmonisation nationale des infrastructures de données de santé, telles que les plateformes technologiques et les entrepôts de données.

K.C. : Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) a donc identifié la nécessité d'une initiative nationale visant à promouvoir la recherche et l'innovation et à renforcer la position de la Suisse dans la recherche biomédicale. L'Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) a ensuite approuvé et co-mandaté l'initiative. Il s'agit de faire bénéficier le patient des progrès techniques et d'un savoir-faire accru, en temps opportun. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé d'investir dans l'initiative Swiss Personalized Health Network (SPHN).

Katrin, vous venez de l'OFSP pour diriger le groupe chargé de la mise en œuvre technique de l'initiative. Quelle est votre vision de la SPHN et de la mission de votre groupe dans ce contexte ?

K.C. : Je connais l'initiative SPHN depuis sa création en 2015 et j'ai été enthousiasmé dès le début.

Rassembler tous les décideurs autour d'une même table permet des discussions, des collaborations, des consensus et donc des avancées, pour le plus grand bénéfice de la société. Les universités cantonales, les écoles polytechniques fédérales et tous les hôpitaux universitaires et organismes de soutien à la recherche apportent leur savoir-faire, leur expérience et leur engagement aux conseils d'administration et aux groupes de travaildu SPHN, ce qui rend l'ampleur de cette collaboration vraiment sans précédent en Suisse.

Comme l'a mentionné Torsten, les technologies numériques transforment le secteur de la santé et les hôpitaux investissent beaucoup d'argent dans les infrastructures informatiques. Compte tenu de la petite taille de notre pays et de sa structure décentralisée, il est tout à fait logique de rationaliser ces développements dans le but de parvenir à une interopérabilité à l'échelle nationale, conformément aux efforts et aux exigencesinternationaux.

Je suis fier de prendre la tête du groupe qui coordonne ces efforts en Suisse. Notre mission est claire : grâce au savoir-faire et à l'expertise combinés de tous les contributeurs du SPHN, nous serons en mesure d'atteindre l'excellence et, par le consensus, nous garantirons la durabilité de toutes les décisions et actions. Le réseau que nous construisons pour renforcer la recherche en santé personnalisée est appelé à durer.

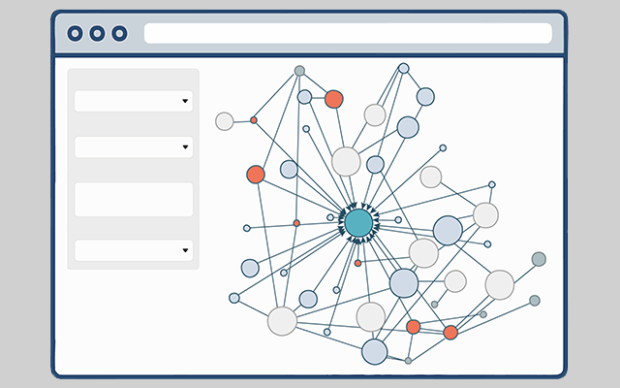

Un aperçu de l'écosystème SPHN

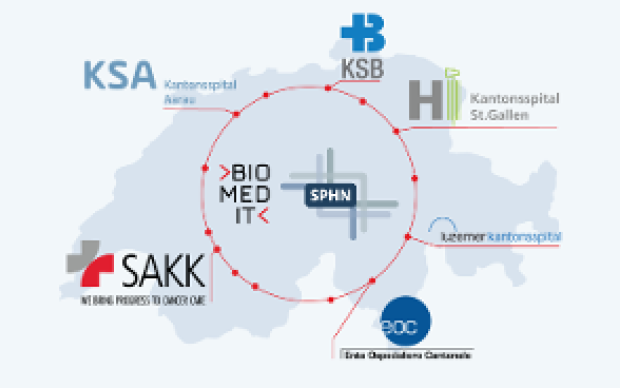

La SPHN est l'initiative fédérale visant à placer la Suisse à l'avant-garde de la recherche en matière de santé personnalisée. En 2016, l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) a été mandatée par le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) et par l'Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) pour développer et gérer la structure organisationnelle de la SPHN, tandis que le SIB a été chargé de la mise en œuvre des aspects techniques et d'interopérabilité des données de la SPHN. Le groupe Personalized Health Informatics (PHI) a été créé pour remplir ce mandat.

Le gouvernement suisse a alloué un total de 68 millions de francs suisses au SPHN pour la période 2017-2020, dont 50 millions sont sous la responsabilité du Comité de pilotage national (NSB) et de la SAMS, tandis que le reste est consacré au projet BioMedIT placé sous la responsabilité du SIB. Les fonds SPHN relevant de la responsabilité du CNB sont alloués pour soutenir a) des projets sélectionnés dans le cadre d'appels à propositions concurrentiels et b) des travaux dans les cinq hôpitaux universitaires visant à mettre en place des systèmes de gestion des données compatibles qui permettront l'échange des données des patients consentis afin de répondre aux besoins des projets.

Pour revenir à votre nouvelle mission à la tête du groupe Personalized Health Informatics du SIB, quels sont les mandats spécifiques de votre groupe ?

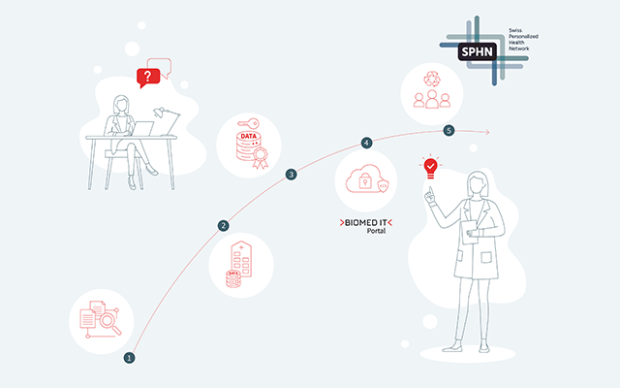

K.C. : Le groupe PHI a deux missions principales. La première est le projet BioMedIT, un projet confié au SIB par le SERI, qui vise à mettre en place un réseau d'infrastructures informatiques sécurisées dans les universités suisses et au SIB. Ce réseau national offrira aux chercheurs de toute la Suisse un environnement informatique sécurisé dans lequel les données confidentielles, provenant par exemple de patients consentants des hôpitaux universitaires suisses ou de consortiums internationaux, pourront être traitées sans compromettre la confidentialité des données.

La deuxième mission clé du groupe est d'agir en tant que Data Coordination Centre (DCC) du SPHN. Le DCC se concentre sur la mise en œuvre de normes nationales pour la sémantique des données et les mécanismes d'échange utilisés dans le système de santé suisse actuel. Cela est essentiel pour rendre les informations compréhensibles entre les disciplines et les lieux, et pour permettre aux chercheurs de les traiter et de les interpréter. Mais cela pose également des défis considérables en matière de bioinformatique et d'infrastructure informatique.

Pour remplir ses mandats, outre la coordination des nœuds BioMedIT, le groupe PHI gère cinq groupes de travail qui fournissent des conseils stratégiques et un soutien opérationnel aux projets financés par le SPHN. Chaque groupe de travail est composé d'experts dans les domaines concernés et est responsable d'un domaine clé. Ensemble, ils fournissent des conseils complets à l'initiative nationale et collaborent étroitement avec les projets de recherche du SPHN.

Pour conclure, Torsten, alors que vous passez le relais à Katrin, quel regard portez-vous sur le chemin parcouru jusqu'à présent et sur ce qui vous attend ?

T.S. : Tout début comporte son lot de défis, et selon Bill Gates, nous avons tendance à surestimer ce que nous pouvons accomplir en un an et à sous-estimer ce dont nous sommes capables en dix ans. Il était donc essentiel de poser des bases solides pour les deux missions du groupe. Nous avons réussi à attirer des experts clés issus de grands instituts de recherche et de tous les hôpitaux universitaires afin de collaborer à l'échelle nationale dans un objectif unique : créer les conditions nécessaires au développement de la santé personnalisée en Suisse. C'est déjà une grande réussite.

Parallèlement au lancement des groupes de travail chargés de faire avancer nos travaux dans des domaines techniques clés (interopérabilité sémantique et technique, sécurité informatique, analyse bioinformatique et informatique hospitalière), les centres de compétences informatiques qui composent le réseau BioMedIT soutiennent au quotidien les projets de recherche en cours, tout en mettant en place de nouvelles infrastructures harmonisées.

L'un des grands défis d'une entreprise complexe telle que le SPHN réside dans la communication interne et la coordination entre les différents acteurs. À cette fin, le groupe PHI a mis en place la « série deséminaires et de formations DCC », qui sert de référentiel des meilleures pratiques et de plateforme de partage des connaissances pour la communauté SPHN.

Deux ans après le début de notre mandat, nous sommes en bonne voie, grâce à la mise en place d'une structure de gouvernance fonctionnelle et d'un réseau engagé d'experts, de chercheurs et de contributeurs. La fantastique équipe du bureau de gestion du SPHN à Berne et du groupe PHI à Bâle a également contribué à rendre cela possible : tout le monde travaille très dur pour rassembler les points de vue divergents au sein de notre réseau afin de définir une vision commune pour le SPHN.

Les fondations sont posées, la construction a commencé, et je laisse le groupe entre les mains compétentes d'une personne qui a cru en cette cause dès le début et qui a démontré ses capacités tant dans le domaine de la recherche biomédicale que dans l'écosystème de la santé publique suisse.

K.C. : La contribution de Torsten à la conception et à la réalisation du SPHN a été fondamentale et nous lui sommes reconnaissants de poursuivre son engagement en tant que président du Conseil scientifique du SPHN.