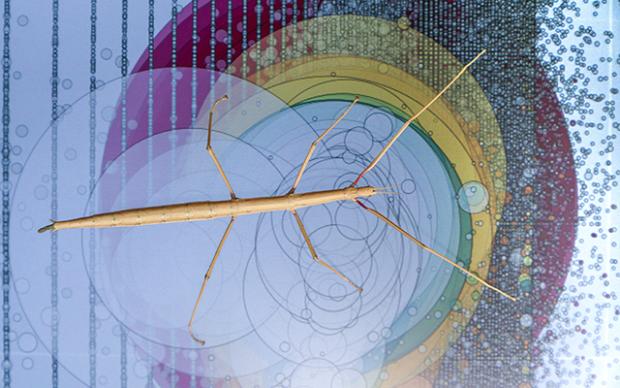

Inseln sind Hotspots der Artenvielfalt und Heimat von Tierarten mit einzigartigen Merkmalen, darunter Zwergtiere, die sich im Vergleich zu ihren Verwandten auf dem Festland zu sehr kleinen Größen entwickelt haben, und Riesen. Eine internationale Studie zeigt nun, dass diese Arten einem höheren Aussterberisiko ausgesetzt sind. Die Ergebnisse werden durch eine Software unterstützt, die von Daniele Silvestro von der SIB an der Universität Freiburg entwickelt wurde. Die in Science veröffentlichte Studie zeigt auch, dass die Aussterberaten von Säugetieren auf Inseln weltweit nach der Ankunft des modernen Menschen deutlich gestiegen sind.

Als Reaktion auf die einzigartigen Eigenschaften der Inselumwelt durchlaufen viele Organismen bemerkenswerte evolutionäre Veränderungen, darunter vor allem extreme Veränderungen der Körpergröße. Dieses Phänomen wird als Gigantismus oder Zwergwuchs bezeichnet – im Allgemeinen werden Verwandte großer kontinentaler Arten auf Inseln kleiner und kleine Arten größer. Einige davon sind bereits ausgestorbene Wunderwerke der Evolution, wie Zwergmammuts und Zwergflusspferde, die auf weniger als ein Zehntel der Größe ihrer Vorfahren auf dem Festland geschrumpft sind, oder Nagetiere, deren Größe sich um mehr als das 100-fache vergrößert hat.

Höheres Aussterberisiko für extreme Zwerge und Riesen

Ein internationales Forscherteam, darunter SNSF-Professor und SIB-Gruppenleiter Daniele Silvestro von der Universität Freiburg, hat herausgefunden, dass die Evolution dieser Merkmale häufig mit einer erhöhten Anfälligkeit für das Aussterben einhergeht. „Einerseits könnten phylogenetische Riesen einen größeren Vorteil bei der Jagd bieten“, erklärt Dr. Roberto Rozzi, Kurator für Paläontologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland, und Erstautor des Artikels. „Andererseits scheinen verkümmerte Arten weniger abschreckend zu wirken, was die Jagd oder die Prädation durch eingeführte Raubtiere erleichtert.“

Inseln: Hotspots der Artenvielfalt

Inseln bedecken weniger als 7 % der Landfläche der Erde, beherbergen jedoch bis zu 20 % aller Landlebewesen. Sie sind auch Hotspots für das Artensterben, da 50 % der heute von der IUCN als gefährdet eingestuften Arten auf Inseln heimisch sind und Hunderte von Inselarten in der jüngeren Vergangenheit ausgestorben sind.

Abgeleitete Aussterberaten aus Fossilienfunden

Um zu quantifizieren, wie sich die Evolution in Richtung Zwergwuchs und Gigantismus auf das Aussterberisiko und die Aussterberate (vor und nach der Ankunft des Menschen) ausgewirkt haben könnte, verwendeten die Forscher Daten von über 1.500 Arten, von Fossilien aus den letzten 23 Millionen Jahren bis hin zu lebenden Insel-Säugetieren von 182 Inseln weltweit. Sie analysierten die Daten mit einer von Daniele Silvestros Team entwickelten Software. „Wir brauchten ein Modell, mit dem wir die Aussterberaten in der fernen Vergangenheit, lange vor dem Auftreten des Menschen, und in der jüngeren Vergangenheit schätzen konnten, um das Ausmaß des menschlichen Einflusses auf Inseltiere zu quantifizieren“, erklärt Daniele Silvestro. Zu diesem Zweck entwickelten sie ein neues Modell, das ein bisher unbekanntes Ergebnis zutage förderte: Arten, die extremere Veränderungen ihrer Körpergröße durchliefen, entweder größer oder kleiner wurden, waren auf Inseln eher gefährdet oder vom Aussterben bedroht.

Überlappung der menschlichen Besiedlung und erhöhte Aussterberaten von Insel-Säugetieren

Bei der Analyse der globalen Fossilienfunde von Säugetieren auf Inseln in den letzten 23 Millionen Jahren stellten die Autoren außerdem einen klaren Zusammenhang zwischen dem Aussterben auf Inseln und der Ankunft des modernen Menschen fest. „Mit unserem neuen Modell haben wir herausgefunden, dass die Ankunft des Menschen – die je nach Insel zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgte – mit einem zehnfachen Anstieg der Aussterberate verbunden ist“, sagt Daniele Silvestro. „Die Aussterberaten sind seitdem nicht zurückgegangen, wodurch Hunderte von Arten, die noch auf Inseln leben, gefährdet sind.“ Diese Ergebnisse zeigen, wie wichtig es ist, vergangene Aussterbemuster zu verstehen, um den aktuellen Zustand und die Bedrohungen für die biologische Vielfalt zu bewerten (siehe Kasten). Diese Arbeit unterstreicht auch die dringende Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen und die Bedeutung der Priorisierung des Schutzes bestimmter Arten, wie beispielsweise solcher, die sich zu extremen Größen entwickelt haben.

Lesen Sie die Pressemitteilung auf Französisch oder Deutsch.

Reference(s)

Rozzi R. et al. Zwergwuchs und Gigantismus treiben vom Menschen verursachte Aussterben auf Inseln voran. Science.

Bildnachweis für das Banner: Peter Schouten