Mit nur 1 % Unterschied sind die proteinkodierenden Genome von Mensch und Schimpanse bemerkenswert ähnlich. Das Verständnis der biologischen Merkmale, die uns zu Menschen machen, ist Teil einer faszinierenden und intensiv diskutierten Forschungsrichtung. Forscher des SIB und der Universität Lausanne haben einen neuen Ansatz entwickelt, um erstmals adaptive, menschenspezifische Veränderungen in der Genregulation im Gehirn zu identifizieren. Diese Ergebnisse eröffnen neue Perspektiven für die Erforschung der menschlichen Evolution, der Entwicklungsbiologie und der Neurowissenschaften. Die Studie wurde in Science Advances veröffentlicht.

Positive Selektion: ein Hinweis auf die funktionelle Relevanz einer Mutation

Die meisten zufälligen genetischen Mutationen sind für einen Organismus weder vorteilhaft noch schädlich: Sie sammeln sich in einem gleichmäßigen Tempo an, das die Zeit widerspiegelt, die seit dem letzten gemeinsamen Vorfahren zweier lebender Arten vergangen ist. Im Gegensatz dazu kann eine Beschleunigung dieses Tempos in einem bestimmten Teil des Genoms eine positive Selektion für eine Mutation widerspiegeln, die einem Organismus hilft, zu überleben und sich fortzupflanzen, wodurch die Mutation mit größerer Wahrscheinlichkeit an zukünftige Generationen weitergegeben wird. Genregulatorische Elemente sind oft nur wenige Nukleotide lang, was ihre Beschleunigungsrate aus statistischer Sicht besonders schwer einzuschätzen macht.

Genexpression, nicht Gensequenz

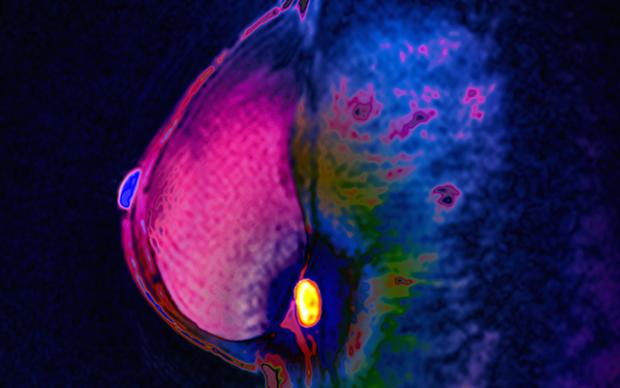

Um zu erklären, was den Menschen von seinen Verwandten, den Affen, unterscheidet, gehen Forscher seit langem davon aus, dass nicht so sehr die DNA-Sequenz, sondern vielmehr die Regulation der Gene (d. h. wann, wo und wie stark das Gen exprimiert wird) eine entscheidende Rolle spielt. Die genaue Identifizierung der regulatorischen Elemente, die als „Gendimmer“ fungieren und positiv selektiert werden, ist jedoch eine schwierige Aufgabe, an der Forscher bisher gescheitert sind (siehe Kasten).

Marc Robinson-Rechavi, Gruppenleiter bei SIB und Mitautor der Studie, sagt: „Um solche spannenden Fragen beantworten zu können, muss man in der Lage sein, die Teile des Genoms zu identifizieren, die einer sogenannten „positiven” Selektion unterliegen [siehe Kasten]. Die Antwort ist nicht nur für die Klärung evolutionärer Fragen von großem Interesse, sondern könnte letztlich auch der biomedizinischen Forschung helfen, da sie einen mechanistischen Einblick in die Funktionsweise von Genen bietet.“

Ein hoher Anteil der regulatorischen Elemente im menschlichen Gehirn wurde positiv selektiert

Forscher des SIB und der Universität Lausanne haben eine neue Methode entwickelt, mit der sie eine große Anzahl von Genregulationsregionen im Gehirn identifizieren konnten, die im Laufe der menschlichen Evolution ausgewählt wurden. Jialin Liu, Postdoktorand und Hauptautor der Studie, erklärt: „Wir zeigen zum ersten Mal, dass das menschliche Gehirn im Vergleich zum Magen oder Herzen beispielsweise eine besonders starke positive Selektion erfahren hat. Das ist spannend, denn nun haben wir eine Möglichkeit, Genomregionen zu identifizieren, die möglicherweise zur Entwicklung unserer kognitiven Fähigkeiten beigetragen haben!“

Um zu ihren Schlussfolgerungen zu gelangen, kombinierten die beiden Forscher Modelle des maschinellen Lernens mit experimentellen Daten darüber, wie stark Proteine, die an der Genregulation beteiligt sind, an ihre regulatorischen Sequenzen in verschiedenen Geweben binden, und führten dann evolutionäre Vergleiche zwischen Menschen, Schimpansen und Gorillas durch. „Wir wissen jetzt, welche positiv selektierten Regionen die Genexpression im menschlichen Gehirn steuern. Und je mehr wir über die Gene erfahren, die sie kontrollieren, desto vollständiger wird unser Verständnis von Kognition und Evolution und desto mehr Spielraum gibt es, um auf der Grundlage dieses Verständnisses zu handeln“, schließt Marc Robinson-Rechavi.

Reference(s)

Jialin Liu und Marc Robinson-Rechavi, Robuste Schlussfolgerung auf positive Selektion bei regulatorischen Sequenzen im menschlichen Gehirn, Science Advances, 2020.