Über 40 % unseres Genoms besteht aus transponierbaren Elementen – sich selbst replizierenden DNA-Sequenzen, die ihre Position innerhalb eines Genoms verändern können. Mit all ihren Sprüngen und Kopiervorgängen tragen diese „genomischen Parasiten“ zwar in gewissem Maße zur genetischen Vielfalt von Organismen bei, stören jedoch häufig die Genfunktionen. Was treibt ihre Vermehrung an oder hält sie in Schach? Kamil Jaroň (Universität Lausanne) und Kollegen vom SIB vermuten, dass Sex der Mechanismus für ihren Erfolg ist. Sie zeigen, dass sich asexuell reproduzierende Hefen besser in der Lage sind, die Ausbreitung dieser Sequenzen zu kontrollieren, indem sie sie im Laufe der Zeit durch einen mutmaßlichen Abwehrmechanismus ausscheiden. Ihre Ergebnisse sind in einem heute in der Fachzeitschrift eLife veröffentlichten Artikel dargelegt.

Sex als Grundlage für den Erfolg genomischer Parasiten

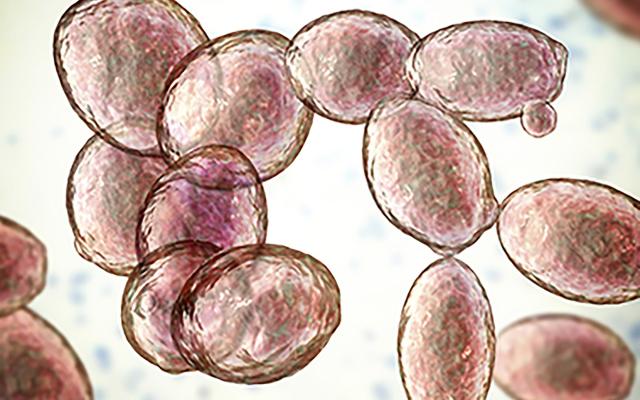

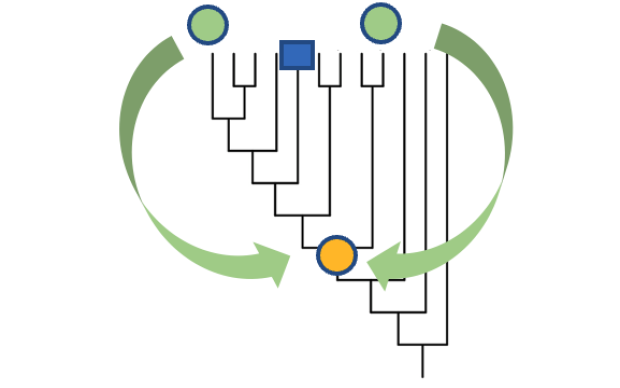

Die Theorie sagt voraus, dass die Art und Weise, wie sich Organismen vermehren, eine wichtige Rolle bei der Verbreitungsrate von transponierbaren Elementen (TEs) spielt: Sexuelle Fortpflanzung könnte ihre Anhäufung begünstigen, indem sie ihnen ermöglicht, neue Genome zu besiedeln und sich in Populationen auszubreiten, während klonale Fortpflanzung ihre Ausbreitung einschränken könnte. „Bislang waren die berichteten Unterschiede in der Menge der transponierbaren Elemente zwischen asexuell und sexuell reproduzierenden Organismen jedoch weitgehend inkonsistent, da die in der Natur beobachteten Populationen durch mehrere Störfaktoren beeinflusst werden“, sagt Kamil Jaroň, Co-Erstautor der Studie. Die experimentelle Hefe S. cerevisiae, die sich sowohl sexuell als auch asexuell vermehren kann, ist ein ideales Modell, um diese Fragen zu untersuchen. „Wir haben vorhandene Daten zu Hefepopulationen aus einer früheren Studie genutzt, um die Rolle des Geschlechts bei der Belastung durch transponierbare Elemente zu quantifizieren.“

Anhand dieser Daten untersuchten die Wissenschaftler die Anzahl der Kopien transponierbarer Elemente im Genom von vier sexuellen und vier asexuellen Stämmen im Laufe der Zeit: „Wir haben die Entwicklung der TE-Belastung in sexuellen und asexuellen Hefestämmen über 1.000 Generationen hinweg untersucht und gezeigt, dass asexuelle Hefen diese genetischen Parasiten im Laufe der Zeit verloren haben, während sexuelle Populationen eine stabile Anzahl davon beibehielten.“

Ein mutmaßlicher Abwehrmechanismus kommt zum Tragen

Computersimulationen halfen den Autoren außerdem dabei, die möglichen Mechanismen zu untersuchen, mit denen sich asexuell reproduzierende Hefen ihre TEs in Schach halten. „Wir haben die simulierten TE-Belastungen mit unseren empirisch beobachteten Werten verglichen. Wir konnten Modelle anpassen, die mehrere Mechanismen berücksichtigen, wie beispielsweise unterschiedliche Transpositionsraten oder variable Abwehrmechanismen im Hefegenom“, erklärt Jaroň. „Obwohl wir mit diesem Aufbau die genauen zugrunde liegenden Mechanismen nicht aufklären konnten, zeigten unsere Simulationen, dass sich eine Form von Abwehrgenen in asexuellen Linien offenbar schneller verbreiten kann als in sexuellen.“

„Sowohl sexuelle Fortpflanzung als auch transponierbare Elemente sind im gesamten eukaryotischen Stammbaum weit verbreitet, und unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass dies kein Zufall ist: Die Sexualität hat tatsächlich die Evolution und Verbreitung dieser genomischen Parasiten ermöglicht. Zu unserem Glück hat die Sexualität auch verschiedene Strategien entwickelt, um den schädlichen Auswirkungen transponierbarer Elemente entgegenzuwirken“, schließt Jaroň.

Reference(s)

Bast J, Jaroň K S et al. Asexuelle Fortpflanzung reduziert die Belastung durch transponierbare Elemente in experimentellen Hefepopulationen. eLife.