Das Protein, das für die Verschmelzung von Ei und Spermium verantwortlich ist, könnte schon lange vor den Organismen entstanden sein, die für ihre sexuelle Fortpflanzung darauf angewiesen sind (z. B. Pflanzen und Tiere). Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie eines internationalen Forscherteams, an dem auch das SIB beteiligt war und die nun in Nature Communications veröffentlicht wurde. Der Studie zufolge könnte das Protein vor etwa 3 Milliarden Jahren in bakterienähnlichen Mikroorganismen namens Archaea entstanden sein.

Von KI über Bioinformatik bis hin zur Kristallographie

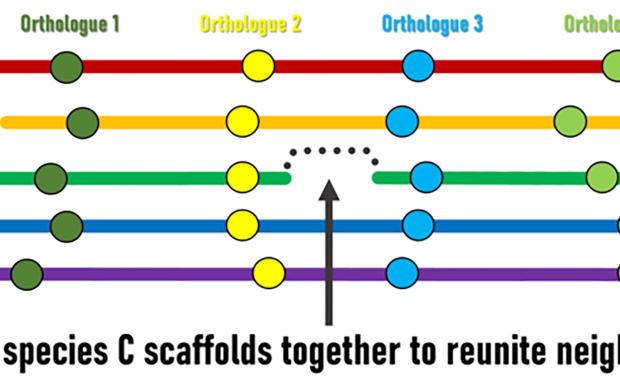

Für diese Studie kombinierten die Forscher Bioinformatik, computergestützte Evolutionsbiologie, Proteindomänenvorhersage mit AlphaFold – einem von Google DeepMind entwickelten Programm für künstliche Intelligenz – und Röntgenkristallographie. Die Forscher bestimmten die atomare Struktur eines archaealen Fusexins, um zu zeigen, dass es zur Fusexin-Superfamilie gehört. Sie zeigten auch, dass es die Zell-Zell-Fusion fördern kann, wenn es in Säugetierzellen exprimiert wird. Darüber hinaus führten sie phylogenetische Analysen durch, die darauf hindeuten, dass archaeale Fusexine die Vorfahren der gesamten Superfamilie sein könnten und später von Eukaryoten und Viren erworben wurden.

Nächste Forschungsschritte

Die nächsten Schritte werden darin bestehen, die Rolle der Proteine in Archaea besser zu verstehen und die evolutionäre Geschichte zu erforschen, die die alten Versionen der Proteine mit ihren neueren eukaryotischen Versionen verbindet. Insgesamt könnten die Ergebnisse dazu beitragen, zu verstehen, wie sich Zellen von scheinbar einfachen Formen zu den komplexen Lebensformen entwickelt haben, die wir heute kennen.

Das Wissenschaftlerteam wurde vom Karolinska Institutet, dem Technion-Israel Institute of Technology, CONICET in Argentinien, der Universidad de la República und dem Institut Pasteur in Uruguay sowie in der Schweiz vom SIB Swiss Institute of Bioinformatik und der Universität Lausanne geleitet.

Der Vorabdruck dieses Artikels wurde als einer der SIB Remarkable Outputs 2021 ausgewählt, einer Auswahlliste besonders bemerkenswerter Leistungen von SIB-Wissenschaftlern.