Un groupe international de chercheurs appelle à une meilleure intégration de la génétique virale, de la bioinformatique et de la santé publique afin d'améliorer la réponse aux pandémies actuelles et de mieux se préparer à celles à venir. Dans un article publié dans la revue Nature, une collaboration internationale de spécialistes en analyse virale et génétique, dirigée par les scientifiques suisses Emma Hodcroft, de l'Université de Berne, et Christophe Dessimoz, de l'Université de Lausanne, tous deux membres de l'Institut suisse de bioinformatique (SIB), ainsi que Nick Goldman, de l'EMBL-EBI au Royaume-Uni, expose les « goulets d'étranglement bio Christophe Dessimoz de l'Université de Lausanne, tous deux membres du SIB Institut Suisse de Bioinformatique, ainsi que le Dr Nick Goldman de l'EMBL-EBI au Royaume-Uni, exposent les « goulets d'étranglement bioinformatiques » qui entravent la réponse à la pandémie de SARS-CoV-2 et proposent des moyens de « dégager la voie » pour de meilleurs outils et approches. Voici les principaux messages à retenir et les perspectives du point de vue suisse.

« Ce que les scientifiques ont accompli en un an depuis la découverte d'un tout nouveau virus est vraiment remarquable », déclare Emma Hodcroft, de l'Institut de médecine sociale et préventive (ISPM) de l'Université de Berne, première auteure de l'article, « mais les outils utilisés par les scientifiques pour étudier la transmission et l'évolution du SARS-CoV-2 n'ont jamais été conçus pour faire face aux pressions uniques – ni aux volumes de données – de cette pandémie. »

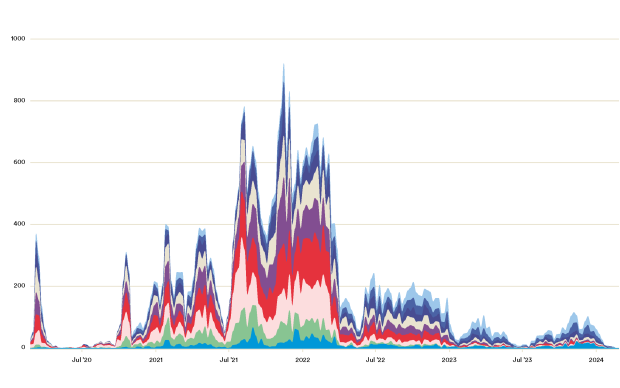

Le SARS-CoV-2 est aujourd'hui l'un des agents pathogènes les plus séquencés de tous les temps, avec plus de 600 000 séquences génomiques complètes générées depuis le début de la pandémie et plus de 5 000 nouvelles séquences provenant du monde entier chaque jour. Cependant, les outils d'analyse et de visualisation utilisés aujourd'hui (y compris Nextstrain, développé conjointement par le groupe du professeur Richard Neher au SIB et à l'Université de Bâle) n'ont jamais été conçus pour traiter le volume et la vitesse des séquences générées aujourd'hui, ni l'ampleur de l'implication dans la réponse de santé publique. « Partout dans le monde, la surveillance génomique virale repose sur l'initiative de chercheurs universitaires pour trouver des réponses essentielles. La prise de décision en matière de santé publique bénéficierait d'un cadre de collaboration plus durable », explique Christophe Dessimoz, du SIB et de l'Université de Lausanne.

Ce qu'un meilleur séquençage permettrait d'obtenir

Les séquences génétiques du SARS-CoV-2 contiennent des informations précieuses pour mettre en œuvre des politiques efficaces contre la pandémie et garder une longueur d'avance sur le virus. En comparant le nombre de mutations communes à différents échantillons, par exemple, les scientifiques peuvent suivre la transmission du virus, ce qui aide à identifier les événements de super-propagation et la propagation internationale. Mais pour l'instant, il peut être difficile de combiner ces informations génétiques avec d'autres variables clés, telles que les personnes qui ont assisté à un événement et le moment où les symptômes sont apparus, qui pourraient rendre ces méthodes encore plus informatives.

Le « nombre R » est passé d'un concept scientifique à un terme courant au cours de l'année dernière. Il mesure le nombre moyen de personnes qu'une personne infectée va contaminer. Ici, les séquences peuvent également être utiles, en aidant à distinguer les cas importés de la transmission locale. Cela permet une estimation plus précise du Re, mais nécessite un niveau élevé de séquençage et des analyses complexes, qui ne sont actuellement pas largement mises en œuvre.

Enfin, le séquençage est le seul moyen d'identifier et de suivre les nombreuses mutations qui apparaissent dans le SARS-CoV-2. Si les mutations font partie du cycle de vie normal des virus, les scientifiques doivent savoir lesquelles sont inoffensives et lesquelles pourraient modifier la transmissibilité ou les conséquences cliniques du virus. La combinaison des séquences, des travaux en laboratoire et des prévisions informatiques pourrait permettre de mieux comprendre l'impact des mutations, mais il existe peu de cadres permettant à ces différentes spécialités de travailler ensemble. « Les données virales - séquences et métadonnées associées - doivent être déterminées, collectées et harmonisées grâce à des infrastructures stables compatibles avec les principes de l'open data afin de faciliter leur évaluation par les pairs et leur réutilisation », explique Christophe Dessimoz, du SIB et de l'Université de Lausanne, dernier auteur de l'article.

Avantages pour la Suisse

« En Suisse, la population pourrait bénéficier d'un séquençage plus systématique et représentatif, par exemple grâce à un meilleur traçage des contacts, à une isolation et une quarantaine ciblées dans des régions plus petites, et à des directives pour la fermeture et la réouverture des écoles en fonction de la présence de certains variants », explique Emma Hodcroft.

L'harmonisation des pratiques en matière de données de santé est également un sujet crucial. La Suisse déploie déjà de nombreux efforts à l'échelle nationale à travers le Swiss Personalized Health Network (SPHN). Les chercheurs sont convaincus que le potentiel de la Suisse en termes d'expertise et d'infrastructures ne demande qu'à être exploité, au bénéfice de la santé publique. « Les outils pour permettre la recherche existent, et les chercheurs se sont organisés et ont fait le premier pas : pour intensifier et pérenniser ces efforts visant à rapprocher la recherche et la santé publique, nous comptons sur un financement public durable », déclare Christophe Dessimoz.

Reference(s)

Emma B. Hodcroft, Nicola De Maio, Rob Lanfear, Duncan R. MacCannell, Bui Quang Minh, Heiko A. Schmidt, Alexandros Stamatakis, Nick Goldman & Christophe Dessimoz : Vous voulez suivre plus rapidement les variants pandémiques ? Éliminez le goulot d'étranglement de la bioinformatique. Nature Comment, 1er mars 2021.