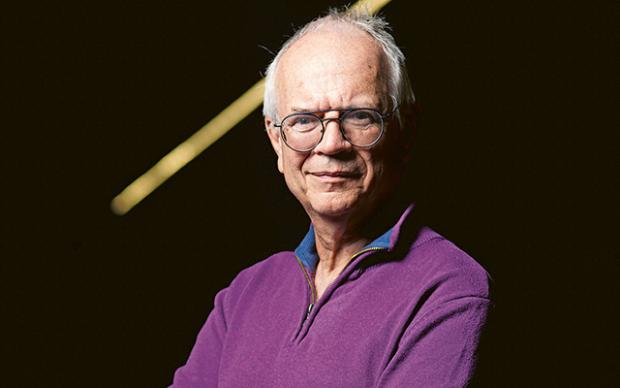

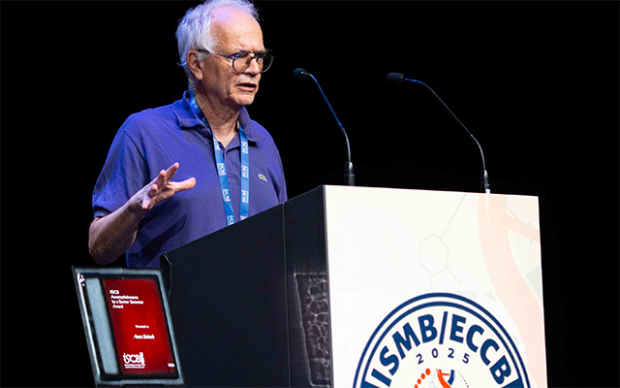

Obi Griffith, professeur de médecine et directeur adjoint du McDonnell Genome Institute de la faculté de médecine de l'université de Washington, a été invité à prononcer le discours de clôture des journées SIB 2024.SIB days 2024, le sommet suisse de la bioinformatique. Nous avons saisi cette occasion pour poser quelques questions au co-directeur du Griffith Lab sur l'avenir de l'oncologie de précision. Interview.

SIB : Vous avez prononcé le discours de clôture des SIB days 2024 sur le thème « Ressources bioinformatiques ouvertes pour une oncologie de précision ». Pourquoi avoir choisi ce sujet ?

Obi Griffith : C'est le sujet de mes recherches. Il reflète globalement mon intérêt pour l'application des approches de science ouverte à la résolution des problèmes liés aux patients atteints de cancer et à la recherche sur le cancer. La communauté ou l'approche de science ouverte présente certains avantages en termes de mobilisation de nombreux esprits brillants. Les gens sont prêts à donner de leur temps de différentes manières dans le cadre de l'entreprise universitaire. Cela maximise l'utilité du travail en le rendant aussi libre et largement accessible que possible, à des fins non commerciales et commerciales.

SIB : La bioinformatique occupe une place de plus en plus centrale en oncologie et dans les sciences médicales. Comment pensez-vous que ce domaine évoluera pour s'adapter et s'ajuster à ce nouveau paradigme ?

O.G. : Je suis d'accord avec l'affirmation selon laquelle la bioinformatique continue de prendre une place de plus en plus centrale dans la recherche médicale et même, dans une certaine mesure, dans la pratique médicale. C'est le cas depuis 15 ou 20 ans. Les personnes qui ne travaillent pas dans le domaine de la bioinformatique sont parfois surprises par cette évolution. Les problèmes deviennent de plus en plus complexes, ce qui accroît le besoin de soutien en bioinformatique au fil du temps. La formation aux compétences en bioinformatique devient plus courante et plus répandue dans d'autres disciplines.

Même aujourd'hui, en tant que professeur, je vois de jeunes étudiants entrer à la faculté de médecine avec une formation en informatique, apprendre à programmer ou acquérir des compétences en bioinformatique parce qu'ils comprennent que les sciences médicales et biologiques sont désormais des sciences de la donnée.

Si vous voulez être efficace dans ces disciplines, vous devez comprendre la partie science des données. Vous devez avoir vous-même certaines compétences en bioinformatique plutôt que de compter sur quelqu'un d'autre pour s'occuper de cette partie.

SIB : Pensez-vous que la demande croissante en médecine personnalisée augmente le besoin en sciences des données en général ?

O.G. : Absolument . La médecine personnalisée est une autre façon de désigner la médecine sur mesure ou à la carte. Tout ce qui est personnalisé est plus complexe. Imaginez qu'il y ait un mouvement majeur dans la société en faveur des vêtements sur mesure. Aujourd'hui, tous les produits de consommation sont fabriqués en série, mais autrefois, on allait chez le tailleur pour tout faire faire sur mesure. À bien des égards, c'était mieux : les vêtements étaient de meilleure qualité, mieux ajustés, etc. C'étaient des vêtements pour la vie, faits spécialement pour vous et que vous répariez au fil du temps. Mais ils étaient bien sûr beaucoup plus chers.

La médecine de précision, c'est pareil, c'est formidable, sauf qu'il faut des tailleurs hautement qualifiés, des outils et des compétences qui n'existent peut-être pas encore. Cela rend le problème plus difficile, car ces choses sont difficiles à automatiser. Mais bien sûr, nous y travaillons également afin de développer la médecine de précision pour qu'elle puisse être automatisée de manière plus « industrielle ».

SIB : Vous avez visité notre exposition d'affiches pendant l'après-midi. Quelque chose a-t-il retenu votre attention ?

O.G. : J'ai eu des conversations très intéressantes devant les affiches. J'ai discuté avec une scientifique du SIB qui étudiait un sous-ensemble de cancers colorectaux présentant des tumeurs microsatellites stables, mais une charge mutationnelle tumorale élevée. Elle identifiait ce sous-ensemble spécifique de cancers colorectaux qui pourrait bénéficier d'immunothérapies. Elle utilisait justement un outil de notre laboratoire, ce qui m'a fait très plaisir : elle l'avait mis en œuvre d'une nouvelle manière afin de faciliter son utilisation par les personnes qui utilisent un type spécifique de pipeline, ce que nous voulions faire mais n'avions pas encore réalisé. Je lui ai demandé de nous contacter afin que nous puissions échanger nos notes et peut-être utiliser son outil tel qu'elle l'a configuré.

Je lui ai également parlé de certaines initiatives de formation mises en place par le SIB. Je m'intéresse beaucoup à la question de l'éducation et des pratiques de formation en bioinformatique, notamment à la manière la plus efficace d'organiser des ateliers ou des formations en ligne. J'ai pris quelques notes sur les outils et les modules qu'ils utilisent pour mettre en place des supports de formation en ligne.

SIB : Votre laboratoire utilise des méthodes informatiques pour analyser de grands ensembles de données afin d'identifier des marqueurs pour le diagnostic et la prédiction de la réponse aux médicaments dans le domaine du cancer. Pensez-vous que des efforts internationaux supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine ?

O.G. : Il existe déjà de nombreuses collaborations internationales, mais elles pourraient certainement être plus nombreuses. Il arrive parfois que nous répétions le travail les uns des autres dans différentes parties du monde : vous verrez par exemple un groupe en Amérique développer une norme, tandis qu'au même moment, un groupe en Europe développe une norme qui vise le même objectif, parfois avec une solution presque identique. Chacun essaie ensuite de promouvoir l'adoption de sa norme. Il serait probablement plus efficace de travailler ensemble sur ce genre de choses.

SIB : Et les collaborations avec le SIB ? Comment voyez-vous le SIB depuis l'autre côté de l'Atlantique ?

O.G. : Bien sûr. Nous avons déjà travaillé avec des personnes affiliées au SIB. C'est un centre névralgique de la bioinformatique. Le SIB est très réputé pour certaines ressources comme UniProt, etc., mais aussi parce que c'est l'une des institutions de bioinformaticiens les mieux organisées. En Amérique, si l'on fait le total, nous avons probablement plus de bioinformaticiens. Mais il n'existe aucune organisation comme le SIB, qui coordonne les efforts de formation et de recherche de l'ensemble du secteur de la bioinformatique à l'échelle nationale.

Reference(s)

Crédit image : Evren Kiefer