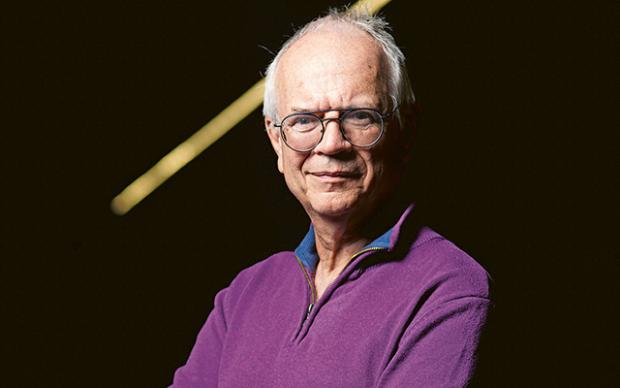

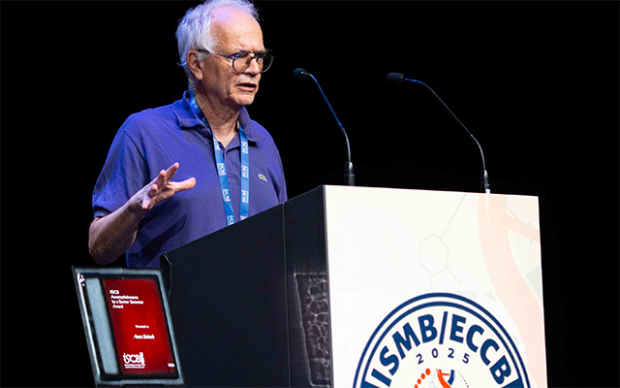

La professeure Dame Janet Thornton, ancienne directrice de l'Institut européen de bioinformatique (EMBL-EBI), a été invitée à prononcer le discours d'ouverture des journées SIB 2024.SIB days 2024, le sommet suisse de la bioinformatique. Nous avons saisi cette occasion pour poser quelques questions sur l'avenir de ce domaine à l'une des pionnières de la bioinformatique. Interview.

SIB : Vous avez commencé votre discours en disant que « la bioinformatique est partout en biologie », alors qu'il s'agit d'un domaine de recherche relativement récent. Que vouliez-vous dire par là ?

Janet Thornton : Pour comprendre la biologie, en particulier au niveau des organismes, il faut disposer d'informations sur les molécules, sur le génome, mais cela ne fournit qu'un plan. Cela ne dit pas quels gènes sont exprimés où, ni comment nous réagissons à notre alimentation ou à notre environnement. Pour comprendre la biologie à des échelles plus élevées, comme au niveau cellulaire, de l'organisme ou de l'écosystème, il faut combiner différents types de données. La seule façon d'y parvenir est d'utiliser l'informatique, ce n'est pas l'un ou l'autre. Vous dérivez votre modèle, puis vous essayez de le comprendre et de l'adapter aux données, etc. Nous devons intégrer les différents types de données disponibles et la seule façon d'y parvenir est d'utiliser la biologie computationnelle et les techniques de bioinformatique.

SIB : Vous avez axé votre présentation d'ouverture sur les enzymes. D'où vient votre fascination pour ce sujet ?

J. T. : C'est une question de disponibilité des données à un certain niveau. Je m'intéressais à l'étude de la séquence des protéines et à la prédiction de leur fonction, car les protéines existent pour accomplir des tâches : leur fonction est le paramètre le plus important. Pour les enzymes, nous disposons de plus de données que pour tout autre type de fonction. L'évolution originelle de la vie dépendait entièrement de l'évolution des enzymes et des polymères. Tout va de pair, mais on ne peut pas comprendre la vie sans comprendre sa chimie.

SIB : Vous avez mentionné que plusieurs ressources du SIB, telles que Uniprot, Rhea, etc., ont grandement contribué à l'enzymologie computationnelle. Comment voyez-vous l'activité du SIB ?

J. T. : Absolument, la contribution du SIB à la bioinformatique est fondamentale, cela ne fait aucun doute. La création de l'institut était très visionnaire. Il s'agit d'une infrastructure financée par des fonds publics, ce qui est très rare et a servi de modèle à d'autres pays. La bioinformatique étant omniprésente, il est très utile de disposer d'un institut distribué comme le SIB. Bien sûr, vous avez eu d'excellents dirigeants et d'excellents biologistes computationnels qui ont donné à cet institut une importance conceptuelle pour la manière dont nous pratiquons la bioinformatique moderne.

L'EBI est un autre modèle, qui illustre bien ce que fait l'EBI. Nous collectons, conservons, analysons et diffusons des données. Je suis absolument convaincu que ce modèle fonctionne en partie parce que nous sommes internationaux. Nous ne sommes pas financés par un seul État membre, mais par 29, ce qui signifie que chacun contribue un peu pour offrir des ressources à l'ensemble de la communauté des sciences de la vie. C'est un bon modèle qui, d'une certaine manière, complète celui du SIB, qui est une infrastructure nationale, même s'il sert le monde entier, tout comme l'EBI.

SIB : Nous avons entendu juste avant votre discours qu'il y avait un important déséquilibre entre les sexes dans les soumissions de résumés pour les SIB days. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes qui souhaitent faire carrière dans la bioinformatique ?

J. T. : « Allez-y » semble être la première réponse qui vient à l'esprit. J'ai 75 ans, je peux donc me projeter sur 50 ans de travail, ce qui est assez long. Au cours de cette période, nous avons tous traversé différentes étapes et eu différentes priorités, quel que soit notre métier. À chaque période de la vie, non seulement vous devez faire face à l'évolution des technologies, qui ont été si importantes pour la bioinformatique, mais vous devez également trouver votre propre mode de vie et l'équilibre qui dépend de la combinaison de ces deux facteurs. Chaque couple fait les choses différemment. Pour ma part, je voulais passer du temps à la maison, je ne voulais pas travailler à temps plein quand mes enfants étaient petits. Cela a duré jusqu'à ce que le plus jeune ait 11 ans.

SIB : Pensez-vous que cela a nui à votre carrière ?

J. T. : Je ne pense pas. Aujourd'hui , nous encourageons nos étudiants et nos post-doctorants à avoir un « projet de vie » : d'abord ceci, puis cela... Ce n'était pas mon cas, je pensais simplement à l'année suivante ou à l'étape suivante. Je ne pensais pas que je trouverais un jour un emploi de chercheuse. À un moment donné de ma carrière, j'étais plus heureuse de passer du temps chez moi plutôt que de passer tout mon temps au travail. Mais ne vous méprenez pas : je travaille dur, mais j'aime que les deux aspects de ma vie coexistent, la maison et le travail. Il s'agit de trouver son équilibre personnel.

SIB : Vous êtes l'un des pionniers de la bioinformatique, vous avez assisté à sa naissance et à son évolution. Comment pensez-vous que ce domaine va évoluer ?

J. T. : Il va sans aucun doute se développer , car la biologie computationnelle est le seul moyen de comprendre l'être humain dans sa globalité ou un écosystème dans son ensemble. C'est une science qui génère énormément de données, mais nous devons les harmoniser, les rassembler et les intégrer. Et les intégrer dans un but précis. À l'EBI, nous faisons partie d'un consortium appelé « Open Targets » qui intègre essentiellement de nombreuses données dans le but d'identifier des cibles pour la conception de médicaments, un objectif très spécifique. Si vous essayez d'intégrer des données pour comprendre la biodiversité, vous aurez besoin d'une autre méthode d'intégration. Certaines méthodologies et analyses statistiques seront les mêmes, mais vous devrez toujours vous demander : « Quelle est la question et comment puis-je y répondre au mieux ? ».

SIB : Pensez-vous que les questions actuelles ne sont pas assez spécifiques ?

J. T. : Je pense qu'il y a matière à amélioration. Lorsque j'ai rejoint l'EBI, Tony Blair venait d'être réélu Premier ministre du Royaume-Uni. La première chose qu'il a dite était : « Mes priorités sont l'éducation, l'éducation et l'éducation ». Lorsque j'ai rejoint l'EBI, j'ai dit : « Mes priorités sont l'intégration, l'intégration et l'intégration », car la plupart des bases de données étaient cloisonnées.

Je n'y suis pas tout à fait parvenu, car les données sont différentes et évoluent à des rythmes différents. Pour vraiment trouver son chemin dans les ressources de l'EBI et sélectionner toutes les données pertinentes dont on a besoin, il faut partir de la question que l'on se pose. Il n'existe pas de solution universelle, il faut être très précis. Nous avons encore du chemin à parcourir pour optimiser l'intégration de certains types de données.

SIB : Quel sera selon vous le rôle du SIB dans cette évolution ?

J. T. : J'espère que vous continuerez à bénéficier de financements, que vous resterez un phare en Europe, que vous collaborerez avec le réseau Elixir et que vous aiderez d'autres pays. Les données traitées par le SIB et les excellentes ressources mises à la disposition du monde entier renforcent véritablement l'ensemble de la communauté, pas seulement celle de la bioinformatique, mais aussi celle de la biologie. C'est intéressant, car les physiciens ont tendance à considérer la biologie comme une science « dérivée ». Mais en réalité, la biologie s'est développée différemment, grâce à des institutions telles que le SIB : en tant que science collaborative avec des données ouvertes, une communication accrue entre les personnes, le concept FAIR dans son ensemble, etc. L'impact a été transformationnel et continuera de l'être, car nous avons encore beaucoup à comprendre.

Reference(s)

Crédit image : Evren Kiefer