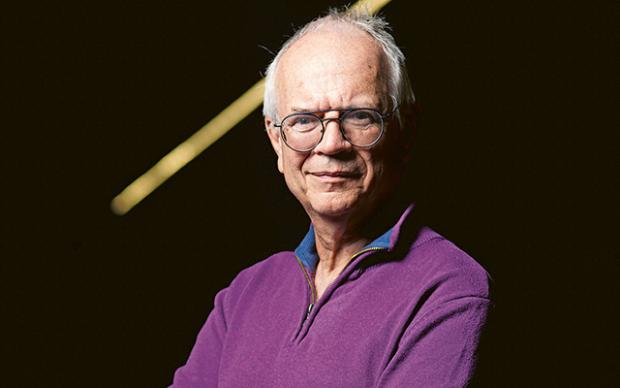

Alan Bridge, une courte biographie

Biologiste de formation, avec une expérience en biologie moléculaire et cellulaire dans le domaine de la recherche sur le cancer

- 1970 : Naissance à Preston, au Royaume-Uni

- 1998 : Post-doctorat à l'ISREC, l'Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer. Il y rencontre les membres d'un petit groupe de bioinformaticiens du SIB naissant, un groupe qui deviendra plus tard Vital-IT...

- 2004 : rejoint Swiss-Prot en tant que biocurateur au sein du département assurance qualité

- 2008 : devient coresponsable de l'intégration de toutes les entrées UniProtKB/Swiss-Prot

- 2009 : Devient responsable de tous les programmes transversaux du groupe Swiss-Prot

- 2017 : devient codirecteur du groupe Swiss-Prot

Comment décririez-vous le travail d'un biocurateur à vos amis non biologistes ?

Un conservateur (du latin curare, qui signifie « prendre soin ») est chargé de rassembler, de gérer et de présenter un certain type de collection. Si la conservation est souvent associée à des institutions culturelles et scientifiques telles que les galeries ou les musées, même les premiers scientifiques, dont Charles Darwin, étaient également tenus d'effectuer un travail de conservation afin d'organiser et de conserver leurs propres collections de spécimens physiques, de manuscrits, de dessins et de notes... collections qui ont ensuite été données à des musées et intégrées à des collections conservées plus importantes.

La biocuration est une réinterprétation moderne de cet aspect fondamental de la recherche biologique. Elle pourrait être définie comme la conservation des données et des connaissances biologiques sous des formes pouvant être traitées par analyse informatique.

La biocuration peut également être considérée comme un art perdu parmi les biologistes, mais elle constitue un aspect essentiel de la gestion des données biologiques et sera un pilier central des nouveaux plans de gestion du cycle de vie des données. Nous pouvons donc nous attendre à une sorte de renaissance de la biocuration à mesure que la biologie évolue, passant de ses racines réductionnistes à une science des systèmes fondée sur les données.

Quel est le grand problème que la biocuration tente de résoudre ?

La biocuration vise à faciliter la conservation et la réutilisation des données, tant par les scientifiques que par les machines, afin de maximiser la valeur des données biologiques.

La biocuration devrait faire partie intégrante de tout projet de recherche et de tout plan de gestion des données, et constituer une activité familière aux biologistes, voire une activité qu'ils exercent eux-mêmes.

Quels ont été les trois changements majeurs qui se sont produits au sein du groupe depuis que vous l'avez rejoint en 2004 ?

Au cours de mon passage chez Swiss-Prot, le groupe a énormément évolué. Nous avons vu apparaître de nouvelles ressources, telles que Rhea, SwissLipids et ViralZone, de nouveaux partenaires, notamment des consortiums comme IMEx (The International Molecular Exchange Consortium) et Gene Ontology, des revues (telles que The EMBO Journal) et un certain nombre d'entreprises, ainsi que de nouvelles méthodes de travail, où l'expertise en biocuration constitue désormais un élément central des plans de gestion et d'exploitation des données (par exemple, grâce à la modélisation informatique) pour les projets de recherche.

On peut dire que le groupe Swiss-Prot est passé d'un groupe de développement de ressources à un centre de compétences en biocuration et en gestion des connaissances.

À propos du groupe Swiss-Prot du SIB

- Créé en 1986 par Amos Bairoch

- Basé à Genève

- Environ 60 employés

- Développe et maintient plusieurs ressources de renommée internationale, notamment :

- UniProt, la ressource de référence pour les séquences protéiques et les informations fonctionnelles, produite en collaboration avec le PIR (États-Unis) et l'EMBL-EBI (Royaume-Uni), et pour laquelle le groupe Swiss-Prot

fournit la majeure partie du contenu révisé par des experts ; - PROSITE et HAMAP, ressources pour la classification et l'annotation des protéines ;

- ENZYME, une ressource pour la nomenclature des enzymes ;

- Rhea, une ressource sur les réactions biochimiques ;

- SwissLipids, une ressource sur les lipides et leur biologie ;

- ViralZone, une ressource sur la biologie virale.

- UniProt, la ressource de référence pour les séquences protéiques et les informations fonctionnelles, produite en collaboration avec le PIR (États-Unis) et l'EMBL-EBI (Royaume-Uni), et pour laquelle le groupe Swiss-Prot

À quoi ressemblera la biocuration chez Swiss-Prot dans 10 ans ?

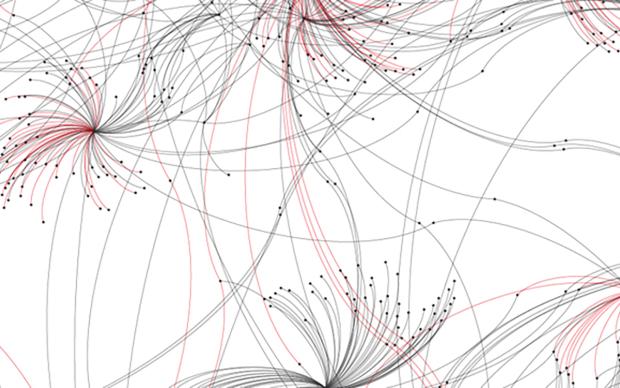

La biocuration par des experts humains restera au cœur du développement de bases de connaissances de haute qualité chez Swiss-Prot, mais nous pouvons nous attendre à ce que le travail des curateurs soit soutenu plus efficacement par des développements dans d'autres domaines, tels que l'amélioration des algorithmes d'apprentissage automatique pour l'exploration automatisée de publications, l'émergence de publications structurées compatibles avec l'analyse computationnelle (comme l'initiativeSourceData de l'EMBO) et peut-être même la curation des publications par leurs auteurs (là encore probablement assistés par des machines).

Ces dernières années, nous avons également constaté une demande croissante en matière de biocuration de la part des chercheurs. La biocuration est désormais un élément essentiel du plan de gestion des données pour des projets multidisciplinaires complexes tels que les projetsIMIDIA et RHAPSODY de l'Initiative en matière de médicaments innovants (IMI), et une base cruciale pour la pérennisation des connaissances issues de projets tels que LipidX (SystemsX.ch). Les biocurateurs de Swiss-Prot – et d'autres groupes SIB – seront de plus en plus sollicités pour aider à diriger et à façonner ce type d'efforts.

Dans votre nouvelle fonction, vous travaillerez main dans la main avec Ioannis Xenarios, également chef de groupe Vital-IT, l'autre grand groupe du SIB. Quelle est l'importance de la synergie entre Vital-IT et Swiss-Prot ?

Ensemble, nos deux groupes disposent d'un très large éventail de compétences et d'expertises, non seulement dans le domaine de la biocuration et de la gestion des connaissances, mais aussi dans le développement de logiciels, le calcul haute performance, le développement d'algorithmes, la bioinformatique, la conception de sites web et d'interfaces, l'analyse de données et bien d'autres domaines.

Cela nous permet d'identifier les opportunités et d'y répondre en combinant les talents d'un vivier très large et très riche.

Nous avons récemment uni nos efforts pour lancer de nouvelles ressources (SwissLipids, avec SystemsX.ch et LipidX), développer des outils améliorés pour l'annotation du génome ( PROSITE accéléré ), soutenir le développement de publications scientifiques améliorées ( l'initiative SourceData de The EMBO Journal) et élaborer des plans robustes de curation et de gestion des données (IMIDIA, RHAPSODY).

Quels sont les principaux défis auxquels Swiss-Prot est confronté aujourd'hui ?

Outre les défis scientifiques évidents (veiller à ce que nos ressources continuent de suivre le rythme des nouvelles tendances en matière de recherche biologique), l'un des principaux défis auxquels nous sommes confrontés est bien connu de nombreux développeurs de ressources de connaissances, de référentiels de données et d'infrastructures bioinformatiques : garantir un financement stable à long terme pour nos ressources.

Des ressources telles que UniProtKB/Swiss-Prot sont utilisées quotidiennement par des milliers de chercheurs dans le monde entier, mais elles ne sont soutenues que par quelques pays, dont la Suisse (SERI), les États-Unis (NIH) et un certain nombre de pays européens et de partenaires (EMBL), qui sont les principaux bailleurs de fonds dans ce cas.

Cette situation n'est ni équitable ni durable, et il est nécessaire de mettre en place un système meilleur et plus juste, dans lequel une coalition internationale de bailleurs de fonds soutiendrait les ressources de données fondamentales selon des critères objectifs (tels que leur utilisation, le budget alloué à la recherche ou le produit intérieur brut).

L'un des objectifs d'initiatives telles qu 'ELIXIR et la Coalition internationale pour le soutien des ressources de données de base (International Coalition to Sustain Core Data Resources), à laquelle le SIB participe activement, est de créer un tel système. Bien que ce travail aille dans la bonne direction, il faudra probablement des années avant qu'un accord quelconque soit conclu entre les agences de financement internationales concernées.

En attendant, nous attendons actuellement les résultats de notre dernière demande auprès du NIH...

Le SIB Institut Suisse de Bioinformatique a été créé en 1998 afin d'assurer la viabilité financière de Swiss-Prot. Quel sera selon vous le rôle du SIB dans les années à venir dans le domaine des ressources bioinformatiques ?

Le SIB a été l'un des premiers pionniers dans le développement d'infrastructures et de ressources bioinformatiques, comme la base de données Swiss-Prot, et dans la mise en place de mécanismes pour les financer.

Des initiatives telles qu'ELIXIR tentent de reproduire ce succès au niveau international, et nous espérons que le SIB continuera à défendre activement la bioinformatique suisse au sein d'ELIXIR, contribuant ainsi à renforcer sa reconnaissance et à créer un paysage financier plus durable pour l'avenir.

Sur le plan scientifique, le SIB offre un environnement fantastique pour la collaboration entre les développeurs de ressources bioinformatiques de classe mondiale – telles que neXtProt, STRING et STITCH, SWISS-MODEL, SwissDrugDesign, et d'autres – et nous continuerons à explorer les synergies et les points communs avec ces ressources.

À titre d'exemple, nous commencerons à annoter les données sur les réactions enzymatiques dans UniProtKB à partir de 2018 en utilisant la ressource Rhea sur les réactions biochimiques, qui fournit une représentation explicite des structures chimiques. Cela améliorera encore les capacités de recherche sémantique de neXtProt, les réseaux protéine-métabolite dans des ressources telles que STRING/STITCH, les données sur le métabolisme des médicaments pour SwissDrugDesign, l'annotation des enzymes pour la glycobiologie et les ressources en glycomique, etc.

Pourriez-vous nous donner un exemple concret où l'expertise en biocuration de Swiss-Prot a été utilisée dans un projet et a conduit à des avancées scientifiques majeures ?

Nous avons présenté un exemple lors d'une récente réunion ELIXIR à Bruxelles, où UniProtKB/Swiss-Prot a été utilisé dans la découverte d'une nouvelle forme de cellulase.

La cellulase est une enzyme essentielle à la production de biocarburants à partir de la cellulose, une source abondante de biomasse renouvelable. Elle est considérée comme un produit phare de l'industrie, avec un marché potentiel de plusieurs milliards de francs suisses à l'échelle mondiale. En quelques minutes seulement, un consortium de chercheurs européens a pu identifier une nouvelle cellulase thermostable adaptée à des applications industrielles en analysant des données métagénomiques provenant de sources chaudes.

Cet exemple met en évidence non seulement la valeur d'UniProtKB/Swiss-Prot, mais aussi certaines des difficultés que nous pouvons rencontrer lorsque nous essayons de quantifier l'impact de telles ressources à partir de simples chiffres d'utilisation. Il existe clairement un besoin urgent de développer des indicateurs plus précis et plus complets des avantages économiques et scientifiques, et pour répondre à ce besoin, le SIB a commandé une étude sur l'impact économique et les indicateurs de ressources. Nous attendons avec impatience les résultats en 2018.